| 【 は じ め に】 |

| 【保護色・擬態など】 「昆虫の示す保護色や擬態のあまりの巧妙さに私たちは驚かされます。そしてそこに、捕食者をあざむこうとする昆虫の意思(?)のようなものがあるように錯覚してしまいます。 しかし、これは何千万年もの歴史の間に食虫性の鳥類やほ乳類・爬虫類などに発見され難い遺伝的な性質を持つ個体が選択され続けてきた進化の結果なのです。捕食者の目を逃れるために進化してきた昆虫の保護色や擬態を見て、私たちはその保護色や擬態のあまりの見事さに驚嘆することになるのです」。 『蝶・サナギの謎』P69、平賀壮太、2007、©(文)トンボ出版 |

|

| 【撮影】 本ページの写真で場所の記載のないものは、杉並区内で撮影しました。 | |

| 【借用画像】サイズの編集・一部向きの変更をさせていただきました。 画像をご提供下さいました団体、個人の皆さま、特に安藤伸良氏、高久晴子氏のご協力に対し、ここに記してお礼申し上げます。 画像の著作権はご提供いただいた方にあります。他に明記なき場合は筆者が撮影しました。著作権は放棄しておりません。 |

| 1. 【隠ぺい色(カムフラージュ)】 |

| 1-1 【隠ぺい色(カムフラージュ)とは】、『昆虫の世界』P90 によれば |

1)【迷彩例-1:ベトナム戦争時代】 緑のジャングルに紛れるため、緑を基調にした戦闘服が使われた。 |

2)【迷彩例-2:湾岸戦争時代】 砂漠に紛れるため、ベージュを基調にした色のタンクが使われた。 |

【人が使った隠ぺい色:迷彩の例】戦場では敵国の目から身を守るために、迷彩色が使われている。 緑のジャングルでは緑色を基調にした迷彩が、 砂漠ではベージュを基調にした迷彩が使われている。 |

| 1-2 【昆虫で見つけた驚きの隠ぺい色(カモフラージュ)!】 |

3)【ササグモ】 花(ヤブカンゾウ)に似た配色。撮影:杉並区北西部 |

4)【テングチョウ】 表翅と裏翅でまったく違う模様を持つ。撮影:杉並区北西部 |

5)【ホソバシャチホコの幼虫】 樹皮と小葉と同じ体表色!借用画像:©安藤伸良氏 |

| 1-3 【ゴマダラチョウの幼虫は季節によって体色を葉の色に合わせる驚き!】 |

||

| 『チョウの生態学」(本田計一・村上忠幸、P391 「ゴマダラチョウの幼虫は秋になると「季節の進行とともに、体色が緑から褐色に変化し、摂食を停止して休眠状態に入る」。下画像を参照下さい。 |

6) 【緑色のゴマダラチョウの幼虫】緑のエノキの葉上で撮影:撮影:杉並区北西部・6月 |

7) 【緑から褐色に変えつつある初冬のゴマダラチョウの幼虫】エノキの葉上で撮影:撮影:杉並区北西部・11月 |

8) 【枯れ葉色のゴマダラチョウの幼虫】エノキの枯葉を引っくり返して。借用画像:©高久晴子氏 |

| 1-4 【アゲハチョウ・キアゲハの蛹:褐色型と緑型:背景色は関係していなかった!】 | ||

9) ザラザラしたサンショウの枝でアゲハチョウの蛹の色は【褐色】。撮影:撮影:杉並区北西部 |

10) ツルツルしたホトトギスの茎でキアゲハチョウの蛹の色は【緑色】。撮影:撮影:杉並区北西部 |

【自然界でサナギになる場所と体色】 ①生きた葉・若い小枝/緑色/平滑面②木の幹・枯れた小枝/褐色/粗粒面 『蝶・サナギの謎』P33、平賀壮太、2007、トンボ出版。同本P69では、写真を掲載して: ①赤くツルツルしたプラスチック容器の蛹は緑色、 ②白色ザラザラしたブロック塀の アゲハチョウの蛹の色は褐色、でいずれも背景色と同じにはならず、蛹が目立っているのを証明した。 |

| 1-5 【人も騙される驚きの擬態!】 |

11) 【アオバハゴロモ】 集団型カモフラージュ。小葉に擬態。撮影:撮影:杉並区北西部 |

12) 【クサカゲロウの仲間の幼虫】 ゴミを背負ってゴミに擬態。借用画像:©安藤伸良氏 |

13) 【ヨモギエダシャクの幼虫】 芽のような突起もある枝に擬態。撮影:杉並区北西部 |

| 2. 【目玉模様(眼状紋)】 |

胸部にあるアゲハチョウの目玉模様 「黒く塗りつぶされた領域のあいだには、赤い三角の領域と白い線の領域がはさまれている」。写真は下アゲハチョウ写真の部分を拡大。 左右の目玉模様の間がおもしろい。 何となく中華丼ぶりの雷紋に似ているような。 |

真ん中に白い縦の筋があり、その両側に黒い半円が、下部には赤い部分円があり、全体で目玉っぽく見えている。 縦方向に虹彩が走っているように見えるのは、蛇や猫の目だ。つまり、アゲハチョウの幼虫の目玉模様は単純な目玉ではなく、アゲハチョウの天敵である鳥にとって最も嫌な捕食者である猛獣や蛇の目を模している。アゲハチョウの幼虫は鳥に対して目玉模様を脅しに使っているのではないか? 相手を脅かすための目玉は、捕食者よりも強い相手の目玉を模す必要がある。弱い生きものの目玉模様は、大きな目玉で虹彩をもつ強い哺乳類、爬虫類などの目を模しているのは恐らく間違いないだろう」。 |

| 2-1 【身近で見られる「目玉模様」の例】 |

1) 【アゲハチョウの幼虫(部分)】 ヘヤーバンド・目玉等はすべて模様!撮影:杉並区北西部 |

2) 【ビロードスズメの幼虫】 まさに小さい蛇!撮影:杉並区北西部 |

3) 【セスジスズメの幼虫(部分)】並んだ目玉模様を見ると!撮影:杉並区北西部 |

4)【ベニスズメの幼虫(部分)】 2ついの目玉模様!撮影:杉並区北西部 |

5) 【アケビコノハの幼虫】 脇腹に2コの大きな目玉模様!借用画像・撮影:©高久晴子氏 |

6)【クワコの幼虫】 刺激すると、眼状紋が膨らむ!撮影:杉並区北西部 |

| 3. 【 ベイツ型擬態】 | ||

1.モデルが強いキャラクターを持っている、 2.モデルが外から見て一目で見てわかるような、なんらかの特徴を持っている、 3.そのモデルに似せて捕食から逃れ、利益を得ようとするものがいる。 |

||

| 上の説明を日本産のチョウの例で図解してみると | ||

|

|

← |

3) 【*ツマグロヒョウモンの雌】 モデルに似せた色彩・模様を持つが無毒。 |

| 3-1 【身近で見られる「ベイツ型」の例】 (掲載:2014/09/08) |

1) 【キスジトラカミキリ】 カミキリムシの仲間だが、警戒色を持つハチに擬態!筆者もハチと騙された。撮影:杉並区北西部 |

2) 【トラカミキリ】カミキリムシの仲間だが、警戒色を持つハチに擬態!誰もが騙される。借用画像:©高久晴子氏 |

3) 【トラカミキリ】 飛び方もスズメバチに似ているとか。借用画像:©高久晴子氏 |

|

5) 【ツマグロヒョウモンの雌】 無毒だが上段のようにカバマダラに擬態していると考えられている。撮影:杉並区北西部 |

6)【ホソヒラタアブ】 無毒。刺すハチに擬態した黒と黄色の警戒色。撮影:杉並区北西部 |

| 3-2 【コシアカスカシバ】 (掲載:2017/10/15) | ||

7) 井の頭公園のピンオークで撮影:2014/08/31・高久晴子氏 |

8) 井の頭公園のコナラで撮影:2013/08/16・高久晴子氏 |

9) シラカシで撮影: 2017/09/02 |

| 4 【ミューラー型擬態】 |

|

| |

|

| 1) 毒蝶が「自分はまずい」と鳥に覚えてもらうには、自分が食われるか、自分以外の一匹の毒蝶が食われなければならない。 2) その種が百匹の集団であるとするならば、少なくとも一匹は犠牲になる必要がある。ところが仮にそれぞれ百匹の集団からなる五種類の毒蝶が同じ模様であれば、五百匹に一匹の犠牲を払えば、残りの499匹は少なくともその鳥には襲われなくなるからラッキーだ」。 3) まさに、「一粒の麦もし死なずば、唯一つにてあらん。もし、死なば、多くの実を結ぶべし」(ヨハネ12・24)の世界。 |

|

| 上の説明を日本産のチョウの例で図解してみると | |

|

毒蝶が一頭だったら、 1)「まずい!」→ |

* *  |

2) 毒蝶が五頭。 3) その結果、鳥は一頭食べてまずかったので、同じ色彩の蝶は2度と食べなくなると考えられている。 |

| 4-1 【「有毒な昆虫同士が似ていることをミューラー型擬態という」これを図解してみると | |

|

【ミューラー型のハチ-1】 |

|

【ミューラー型のハチ-2】 |

|

【ベイツ型のハチ・アブ・ハエ 無毒のハチ、アブ、ハエなども「黄色と黒の縞模様」の警戒色をもって、有毒のハチのように装い、 |

| 4-2 【身近で見られる「ミューラー型」の例:黄色と黒の警戒色は多いほど効果がある?】 |

【オオスズメバチ】 刺されたら大変!撮影:杉並区北西部 |

【モンスズメバチ】 撮影:杉並区北西部 |

【セグロアシナガバチ】 撮影:杉並区北西部 |

| 5. 【参考図書】 |

『蝶・サナギの謎』: P33、69、平賀壮太、2007、©トンボ出版 |

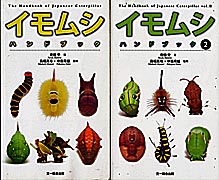

2) 『イモムシハンドブック①・②』 安田 守、2010/2012:©㈱文一総合出版 |

3) 『似せてだます擬態の不思議な世界』藤原晴彦、2007、©㈱化学同人 |

Copyright (C) 2010 Suginami-no-Shizengaku. All Rights Reserved.