|

||||||||||||||||||||||||||||

水辺のエコトーン(移行帯):水域・陸域へ移行する環境 |

水辺のエコトーン(ハンゲショウ): 左図では、陸域の水際に近い場所に生育する「湿生植物」。画像:©国土交通省関東地方整備局 | |

ハンゲショウ:白い葉と花:白い葉は花弁の役割をして、小さい昆虫を呼んでいるらしい。杉並区で撮影:2013/06/17 |

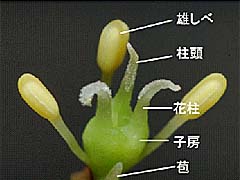

花(1):雄しべからはまだ花粉が出ていないようだ。花柱が裂けている。借用画像「福原のページ」©福原達人氏 |

花(2):下写真の花の部分。昆虫が訪花する頃は花粉がでている。杉並区で撮影:2011/07/02 |

花と昆虫:花粉をたべに来たマメコガネだろうか。杉並区で撮影:2008/07/20 |

ササクモ?とマメコガネ:これ以上大きくできない。ご容赦。 |

花と昆虫 :ルリマルノミハムシがきていた。杉並区で撮影:2011/07/02 花と昆虫 :ルリマルノミハムシがきていた。杉並区で撮影:2011/07/02 |

| 「半夏生にはタコを食べよう!」 | ||

CMソングまで流して宣伝していた。2割引に魅かれて購入したのが右写真。撮影:2013/06/29 |

タイトルはスーパーの折込の言葉で、この年、2013/07/2までは2割引き。撮影:2013/06/29 |

|

| ハンゲショウの葉の変化 | ||

| ハンゲショウの葉の白化現象は受粉を助ける昆虫にアピールするためと一般に言われています。それを調べた論文がありました。『つくば生物ジャーナル』山内綾香、「ハンゲショウの葉の白化現象が光合成に与える影響」(C)2004

筑波大学生物学類: 葉の白化現象は、 |

||

花嫁衣装で受粉を待つ:花穂が垂れている。白い葉は花序の近く。区内で撮影:2014/06/20 |

子育中:果穂が立つ頃。下部の果穂から色が変色している。新宿御苑で撮影:2012/07/19 |

普段着に戻った葉。果穂がすべて褐色に変わり、果実が成熟する頃、葉は緑に戻る。区内で撮影:2014/09/23 |

| ドクダミ(ドクダミ科ドクダミ属)、学名:Houttuynia cordata Thunb. 属名:オランダの自然科学者、Martin Houttuyn (1720-1798)に献名された、種形容語:「心臓形の」の意味。生薬名:重薬(十薬)、「日本三大民間薬:ゲンノショウコ、センブリ、ドクダミ) |

||

群落:空地が少なくなり、大群落をあまり見かけなくなった。杉並内で撮影:2014/06/04 |

花(1):「これで1個の花全体です。花柱は3本で、単為生殖します」。借用画像・文©田中 肇氏 |

花(2):白い花弁に見えるのは総苞片と呼ばれる葉の変形。その上の花序には雌しべと雄しべだけの花が多数集まる。杉並区で撮影:2014/06/14 |

| Q & A: Aは田中 肇氏 --- |

小さなハエの仲間:たまたまなのか、それとも花粉をなめに来ていたのか。杉並区で撮影:2014/06/18 |

左写真の拡大(ボケはご容赦)。杉並区で撮影:2014/06/18 |