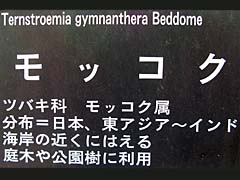

| モッコク | |

| ツバキ科 >> サカキ科モッコク属 (APG) | |

| サカキ科 | Pentaphylacaceae |

| サカキ科(ペンタフィラクス科) or モッコク科(APG植物分類体系) | 「APG植物分類体系の第2版では独立の科としても、ペンタフィラクス科に含めてもよいとした」(wiki..:2013/06/05)。サカキ科と日本語に訳さず、ペンタフィラクス科(Pentaphylacaceae)とそのままカタカナにしている。また、独立したモッコク科 (Ternstroemiaceae) としてもよいようだ。いずれにしても、植物分類体系は今後の研究によって変わる可能性。 |

| 学名 | |

| 属名の意味 (f) | 人名由来: Christopher Taernstroem (1711-1746):スウェーデンの博物学者へ献名。 |

| 種形容語の意味 | 形態由来:gymn 「裸の」+ anthera「葯」 |

| 命名者 | |

| 和名の由来 | 漢名セッコク「石斛」に対するモッコク「木斛」 とされる。「木香」が訛ってモッコクになったとも。 |

| 分布、生育地 | |

| 樹形 | 常緑高木。高さ10-15m。幹は直立、枝は密生して半楕円形の整った樹形を作る。 |

| 葉 |

互生、楕円形、縁は全縁、薄い革質、表面光沢で無毛 |

| 花・受粉 | |

| 果実・散布 | 蒴果で球形、10月頃に熟す。果皮:不規則に裂開すると赤い種子を出す。緑地では鳥散布によると思われる実生苗がでてくる。 |

| 用途 | |

| 参考図書 | ・『樹に咲く花・離弁花②』P186、太田和夫、2000、㈱山と渓谷社 ・『ゑれきてる』生原喜久雄:2013/5月閲覧 |

| モッコク | ||

樹名プレート:杉並区で撮影:2013/06/15 |

整った樹形:外部勉強会で小平霊園を午前中歩き、撮影:2013/05/22 |

葉: 縁は全縁で革質、光沢がある。葉柄は赤みを帯びる。撮影:2011/10/30 |

赤い葉も時々見かける:杉並区で撮影:2013/05/15 |

雌花:付け根に蜜があるのか、虫が来ている。杉並区で撮影:2013/07/04 |

雄株の雄花:雄しべが密につく。黒い点に見えるのは小虫。杉並区で撮影・2013/07/04 |

つぼみ:葉腋の下部につく:杉並区で撮影: 2013・06・15 |

つぼみ:顎5、花弁5。杉並区で撮影: 2012・07・08 |

ハムシが訪花:花には芳香があり、小さい虫が来ていた。杉並区で撮影:2012/07/15 |

果実(1):果皮が裂開前の状態。杉並区で撮影:2012/10/10 |

果実(2):外皮が裂開してきた。杉並区で撮影:2011/11/25 |

果実(2):果皮は不規則に裂開し、橙色の種子を出す。杉並区で撮影:2011/10/30 |