最新更新日:2014/06/03 > 2022/06/20・下掲載画像:他に明記なき場合筆者

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ウツギ: 撮影は杉並区 | ||

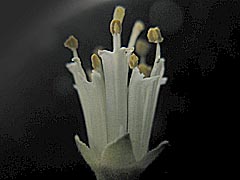

ウツギは花糸両側に翼がある。花弁をとって撮影した。撮影:2014/05/18 |

同属のヒメウツギの花糸両側にも翼があった。花弁をとって撮影。撮影:2014/05/13 |

ウツギの花:撮影:2013/05/13 |

立浪の様に立つ花序の波:こんなに見事に咲く本種は見たことがない。撮影:2013/05/13 |

対生の葉:葉の両面はザラザラしている。撮影: 2012/08/30 |

果実:椀形で、先端に花柱が残っている。撮影: 2012/08/30 |

| ウツギの花と昆虫/鳥: | ||

ウツギの花とウツギヒメハナバチ:「ウツギ」を冠にするハチ。花期: 5下/6上。借用画像:©高久晴子氏 |

ウツギの花とキムネクマバチ:飛翔力のある本ハチの訪花は、花粉を遠くへ運ぶ可能性があるので、植物にとってはありがたいお客様。撮影: 2008/05/15 |

ウツギの花とツマグロヒョウモン:晴れた日には、アブや小さいハチ類チョウも訪花する。白い小花を多くの昆虫が蜜原植物として利用している。借用画像:©高久晴子氏 |

ウツギの花とホソヒラタアブ:借用画像:©高久晴子氏 |

ウツギの花とアリ:日中は夏のように暑い日。アリが来ていた。撮影:2014/05/29 |

ホトトギス:借用画像:©高久晴子氏 |

(1):高尾山稜の林道で撮影:2014/06/03 |

(2)左と同日・同場所 |

【夏は来ぬ】:作詞:佐佐木信綱 【1】卯の花の匂う 垣根に 時鳥 早も来鳴きて 忍び音もらす 夏は来ぬ 【2】五月雨の 注ぐ山田に 早乙女が 裳裾濡らして 玉苗植うる 夏は来ぬ 【5】五月闇 蛍飛び交い 水鶏鳴き卯の花咲きて 早苗植えわたす 夏は来ぬ |

| 武蔵野台地:ウツギは畑の境界に植栽した+その他 | ||

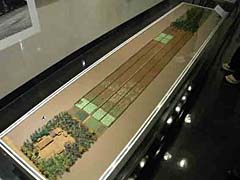

三富新田の地割(展示模型):細長い地割は、手前から屋敷、畑、雑木林。無駄のない自然農法が実施され、地域の生物と共生する生活が維持されていた。埼玉県三芳町歴史民俗資料館で撮影:2010/03/27 |

境木:畑の境界に植栽:武蔵野台地は強風で赤土が舞い上がり、隣地との境界が不明になる。それを防ぐため、低木・枝が良く分枝・丈夫・強剪定に強い本種やチャノキが植栽された。三富新田で |

壬生の花田植:世界遺産:唱歌「夏は来ぬ」:ウツギ(卯の花)の花が咲く頃、早乙女達が田植えをする季節を表現した唱歌。早乙女とは上画像のような女性達の姿。画像提供:©北広島町観光協会 |

| ウツギ(空木)の和名を持つ樹木(注:ウツギは含まず、一部のみ): | ||

アジサイ科(ウツギ属)ヒメウツギ:学名:Deutzia gracilis Siebold et Zucc.。小低木で多数の小花に小昆虫が集まる。撮影:2011/05/13 |

アジサイ科(ウツギ属)マルバウツギ アジサイ科(ウツギ属)マルバウツギ 学名:Deutzia scabra Thunb. 杉並区ではまだ見たことがない。高尾山稜の林道脇で撮影:2011/06/10 |

アジサイ科(アジサイ属)ガクウツギ:学名:Hydrangea scandens (L.f.) Ser.杉並区ではまだ見たことがない。高尾山稜の林道脇で撮影:2012/06/08 |

アジサイ科(アジサイ属)ノリウツギ:Hydrangea paniculata Siebold。paniculataは「円錐花序の」。杉並区ではまだ見たことがない。岩手県で撮影:2012/08/08 |

アジサイ科(バイカウツギ属)バイカウツギ(1):Philadelphus satsumi Siebold ex Lindl. et Paxton。丹沢山の頂上で本種を見たことがある。杉並区撮影:2014/05/17 |

アジサイ科(バイカウツギ属)バイカウツギ(2):ご主人がこの花が好きで、庭に植栽されたとのこと。奥様が今でも大切にされている。左と同日・同場所 |

スイカズラ科(タニウツギ属)タニウツギ。学名:Weigela hortensis (Siebold et Zucc.) K.Koch。本来の生育地は「主に日本海側」。色はピンク。杉並区で撮影:2014/05/13 |

スイカズラ科(タニウツギ属)ハコネウツギ(1)。学名:Weigela coraeensis Thunb. 咲き初めは白で、後にピンク、最後に深紅色になる。杉並区で撮影:2014/05/10 |

スイカズラ科(タニウツギ属)ハコネウツギ(2)。同様に花色を変化させるニシキウツギは近隣で見ていない。杉並区で撮影:2014/05/10 |

スイカズラ科(タニウツギ属)ハコネウツギの髄「空木」といっても、上写真のように太い髄は中空ではないようだ。杉並区撮影:2014/05/19 |

スイカズラ科(タニウツギ属)オオベニウツギ?学名:Weigela florida (Bunge) A.DC.杉並区の共同住宅に植栽されていた。紅色で、花色の時的間変化はない。杉並区で撮影:2011/05/04 |

スイカズラ科(ツクバネウツギ属)ハナゾノツクバネウツギ:学名:Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder。本種の花にはオオスカシバが訪花する姿が良く見られる。杉並区で撮影:2011/10/10 スイカズラ科(ツクバネウツギ属)ハナゾノツクバネウツギ:学名:Abelia x grandiflora (Rovelli ex André) Rehder。本種の花にはオオスカシバが訪花する姿が良く見られる。杉並区で撮影:2011/10/10 |

バラ科(スグリウツギ属)コゴメウツギ:Neillia incisa (Thunb.) S.H.Oh。コゴメウツギをStephanandra incisaとするサイトが多い。杉並区の公園で植栽されているのを見かける。高尾山稜で撮影:2013/05/23 |

ミツバウツギ科(ミツバウツギ属)ミツバウツギ。学名:Staphylea bumalda DC. 写真の蝶はアオバセセリの貴重な写真。杉並区では花も蝶もまだ見ていない。借用画像:©高久晴子氏 |

フジウツギ科(フジウツギ属)フサフジウツギ。Buddleja davidii Franch. ブッドレアとしての名前の方が知られている。花に小昆虫が訪花している姿がよく見られる。杉並区で撮影:2010/06/30 |

| 「タニウツギ属植物における花色変化の機構と生物学的意義の解明」 下川悟史、首都大学東京、2012/03/25、0404b 修士学位論文 http://www.repository.lib.tmu.ac.jp/dspace/bitstream/10748/6266/1/T00016-001.pdf |

||

ハコネウツギ:白花、ピンク、紅色がかたまってさいている。杉並区で撮影:2014/05/10 |

要旨: タニウツギ属植物における花色変化は、① 開花後のアントシアニン量の増加によって生じているものであり、② 送粉昆虫たち(主要な訪花昆虫:コマルハナバチ、ジャコウアゲハ)はこの花色の変化を認識して、報酬(蜜や花粉)のより多く残っている白花に選択的に訪花することが明らかになった。③ このように学習能力の高い送粉昆虫に適応して、タニウツギ属植物の分布している各々の地域で花色変化する種が平行的に進化した可能性が考えられる。---- コメント:2014/05/22、新宿御苑で開かれた勉強会で、ハコネウツギの担当者が花色変化について触れた。内容を知りたく、検索して HIT したのが本論文。 ★トチノキの花色変化については、本サイト トチノキ を参照。 |

|

Copyright (C) 2010 Suginami-no-Shizengaku. All Rights Reserved.