|

||||||||||||||||||||||||||||

| 1. 植物:カジノキ(クワ科コウゾ属) | ||

1)樹名板:分布:本州-沖縄、落葉高木、雌雄異株、名は樹皮を紙の原料(紙麻:カゾノキ)に変化したことに因む。新宿御苑で撮影: 2011/09/15 |

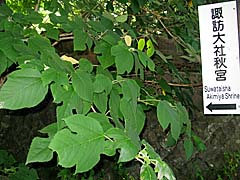

2)幼木:太陽光を葉全体が受けられるように葉が展開されている。杉並区で撮影(含右写真): 2014/07/13 |

3)葉:互生、葉身10-20cm、左右不揃いの卵形で、切込みあり~なしまで多様。質はやや厚い、縁に鋸歯。表面には短毛・裏面はビロード状の毛密生、葉柄2-7cm。 |

4)托葉と葉柄の毛:杉並区で撮影(左2枚の写真含):2014/07/13 |

5)葉の縁:鋸歯がある。 |

6)葉裏:葉脈がもりあがっていている。ビロード状の毛が密生。 |

7)雌花: 直径約1cmの球状:新宿御苑で撮影:2013/05/03・借用画像:©氏家規江子氏 |

8)雌花: 花柱は長さ7-8mm程で目立つ。新宿御苑で撮影:2013/05/03・借用画像:©氏家規江子氏 |

9)果実:集合化、直径2-3cm球形。新宿御苑で撮影: 2011/09/15 |

| 2. 諏訪大社の神紋は梶の葉紋 | ||

1)諏訪大社の紋:左:下社「明神梶」根の部分が5本。右上社:「諏訪梶」根の部分が4本。撮影: 2014/07/25 |

2)上社の御柱: 撮影: 2014/07/25 |

3)訪大社秋宮のカジノキ: 撮影: 2014/07/25 |

| 3. 敷 葉 | ||

| 「古代から梶の木は神に捧げる神木として尊ばれていたため、神社の境内などに多く植えられ、神事に用いられ、神膳の添え物のかいしきに使われたようです」(㈱いろどり) | ||

1)敷葉-1:そうめんを盛る。撮影:2014/07/16 |

2)敷葉-2:葛(くず)まんじゅうを盛る。撮影:2014/07/16 |

3)敷葉-3:「神前の供物を盛る器として用いられました」。★借用画像:©㈱いろどり (許可:14/09/05) |

| 4 乞巧奠と梶の葉の短冊:七夕祭 | ||

1)乞巧奠(きっこうでん)の飾り-1:技芸の上達を願って琴、琵琶や神楽笛・笙(しょう)といった雅楽器や筆とすずり、短冊、五色の糸・布、豊作を祈願して夏野菜などを供える。 |

2)乞巧奠(きっこうでん)の飾り-2):笹竹で四方を囲い、梶の葉と紙垂が注連縄に吊るされている。撮影:2014/06/30・杉並区、大宮八幡宮・左1)と右3)も同所。 |

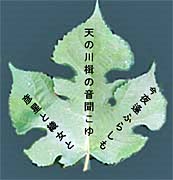

3)乞巧奠(きっこうでん)の飾り-3:笹飾りの短冊は梶の葉で、墨で短歌が書かれている。 |

4)乞巧奠(きっこうでん)の飾り-4:「四方囲い」の笹飾りの一つ。 |

5)乞巧奠(きっこうでん)の飾り-5: 笹飾りには短冊の他に古代衣装が飾られていた。 |

6)梶の葉の短冊: 「天の川、楫の音聞こゆ、彦星と織女と、今夜 逢ふらしも」。柿本人麻呂。PPで筆者作成。 |

| 5. 現代風の七夕飾り | ||

そこで、近所の旧農家の元雑木林にあったカジノキを剪定する際に、数本の枝をいただき、公園職員の方に渡しました。3人の職員の方は挿し木からご苦労されて、ようやく2本が低木程に成長しました。こんな経緯があったので、お茶会では七夕の頃、梶の葉を使ったしつらえをすることを知りました。 |

||

1)梶の葉一葉の七夕飾り-1:水を張った器に梶の一葉:ボ作業日に葉をいただいて撮影:2025/07/10。 |

2)梶の葉一葉の七夕飾り-2:水を張った器に梶の一葉。借用画像:作成・画像提供©服部紀子氏。 |

3)真菰(七夕)馬を飾る。敷葉は梶の葉。撮影協力:菅野温子氏。 |

| 6. ヒメコウゾ(クワ科コウゾ属) |

||

| 学名: Broussonetia kazinoki Siebold. (1830):種形容語は和名由来で 「カジノキ」から。 | ||

樹:撮影:杉並区・2013/04/22 |

雌花:撮影:杉並区・2013/04/22 |

雌雄同株:上雌花・下雄花:★画像サイト「福原のページ」©福原達人氏 |

葉:質は薄い:撮影:杉並区・2014/06/30 |

果実:集合果:借用画像「福原のページ」©福原達人氏 |

果実:借用画像: ©須永三紀夫氏 |

Copyright (C) 2010 Suginami-no-Shizengaku. All Rights Reserved.