| 23: 食物連鎖 |

| 0.参考図書 | 1.生態系と 食物連鎖・食物網 |

2.食う・食われる の関係 |

3.騙し・騙される の関係 |

4.共生・寄生 の関係 |

||

| 5.競争関係 | ||||||

| 0.参考図書 | ||

*1『杉並区自然環境調査報告書:第6次』P126鳥、P145ハチ、P141-142ハムシ。画像©杉並区環境課、2015 |

*2『食物連鎖の大研究』:監修:目黒伸一、画像©㈱PHP研究所、2011 |

*3『たべることはつながること』:文:パトリシア・ローバー、絵:ホリー・ケラー、訳:細谷葵、鞍田崇。画像©㈱福音館書店、2009 |

*4『環境を守る最新知識』編:(財公)日本生態系協会。画像©㈱信山社、2版、2006 |

*5『絵でわかる生態系のしくみ』文:鷲谷いづみ・絵4:後藤 章。画像©㈱講談社、2008 |

*6『生態系って何?』江崎保男、画像©㈱中央公論社、2007 |

| 1. 生態系 と 食物連鎖・食物網 | ||||||

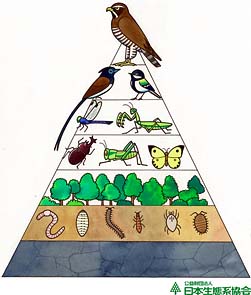

・消費者(動物): 植物の生産物を消費する消費者。植物を食べる動物を一次消費者、植物を食べる動物を食べる動物を二次消費者、その動物を食べる動物を三次消費者・・・高次消費者と呼ばれる。 ・分解者: 生産者も消費者も、その排泄物・遺体は、土壌生物や微生物の働きによって分解される。最終的には、水、二酸化炭素、窒素塩やリン酸塩などに分解され、生産に再利用可能な原材料に戻る。 --- ・生態系の生物活動に必要なエネルギーの源は太陽エネルギーで、食物連鎖を通じて、エネルギーは流れ、そのエネルギーが生物の活動のためのエネルギーとなり、より高次の消費者になるにつれて、生物が使えるエネルギー量は減少します。物質は循環しますが、エネルギーの流れは、一方向であるのが特徴です。 参考図書*5:P62-63。 |

陸上生物の生態系ピラミッド 図1:*4:P6:©(公財)日本生態系協会 2015/09/01 |

杉並北西部の食物網:善福寺公園で見た生き物たち(2007) 図2:イラストの画像:©MSクリップアート2015 |

|||||

図3: 生物は、主に炭素(C)、窒素(N)、酸素(O)、水素(H)などでできている。それらは、様々な生き物の体やそれをとりまく空気の間を姿を変えながら循環している。*2:P9 |

図4:図3含イラスト画像:©MSクリップアートを編集 |

|||||

| 2.食う(捕食)・食われる(被食)の関係(食べることはつながること) 下写真はクルミハムシを除いて、他生物は参考図書*1で確認した。 |

||

| 水草:生産者← |

||

オナガガモが水中に首を突っ込んで浅い水底の水草を食べている。借用画像:©高久晴子氏 |

オナガガモのカップル:手前:雌、奥:雄。善福寺公園で撮影 |

高次消費者のオオタカ:がオナガガモを捕食。善福寺公園で撮影: 借用画像:©高久晴子氏 |

| サンショウ(生産者)← |

||

アゲハの幼虫:サンショウの葉を食べて育つ。 |

シジュウカラ:イモムシを親からもらう幼鳥。 借用画像:©高久晴子氏 |

ツミ:シジュウカラを捕食した。借用画像:©加藤高文氏 |

| 植物の樹液(生産者)← |

||

カマキリの仲間:アブラゼミを捕食:善福寺公園で撮影:2010/08月 |

モズのハヤニエ(昆虫などを枝に刺す)。町田三郎氏が見つけて撮影 |

モズ: 「小型猛禽」と呼ばれるそうだ。借用画像:©高久晴子氏 |

| 1) オニグルミ(★本サイトオニグルミ参照):生産者← 2) オニグルミ:生産者← |

||

クルミハムシの幼虫):オニグルミの葉を食べて育つ。借用画像:©高久晴子氏 |

カメノコテントウ:クルミハムシを捕食するといわれている。借用画像:©高久晴子氏 |

アズマヒキガエル:クルミハムシの幼虫を捕食する。氏の自宅で撮影:借用画像:©中澤豊治氏 |

| 分解者たち: 落葉や死体などを植物が再利用可能な無機物に分解 | ||

フンを運ぶセンチコガネ:善福寺公園で撮影:2011/05/08:借用画像:©安藤伸良氏 |

写真準備中 ミミズ |

ハナオチバタケ:落葉を分解。善福寺公園で撮影:2008/06/08:借用画像©笹本恵子氏 |

| 3.騙し・騙される関係(天敵から身を守る戦術):擬態 | ||

1)の例:ヨモギエダシャク:枝に「擬態」している。撮影:@善福寺公園・2011/09/29 |

1)の例:ビロードスズメの幼虫:怖い蛇に「擬態」。杉並区北西部で撮影:2009/07/29 |

2)の例:アゲハの幼虫:目玉模様は蛇や猫などの目に「擬態」。 |

| アケビコノハの三変化: 1)「擬態」 と 2)「目玉模様」 (幼虫と成虫) | ||

2)の例:アケビコノハの幼虫:「目玉模様」で天敵を脅す。借用画像:©高久晴子氏 |

1)の例:アケビコノハの成虫:木の葉に「擬態」。借用画像:©高久晴子氏 |

2)の例:アケビコノハの成虫:下翅を広げると「目玉模様」が出現。借用画像:©高久晴子氏 |

| 3)の例:毒をもたない動物が毒を持つ動物に外見を似せて天敵から逃れる戦術:参考図書*5:P90-91 | ||

オオスズメバチ:毒針を持ち黄色と黒の警戒色をしている。撮影:@善福寺公園・2011/11/02 |

コシアカスカシバ(ガの仲間):ハチと同じ配色で捕食者を騙す。撮影:2013/08月:借用画像:©高久晴子氏 |

キスジトラカミキリ(カミキリムシの仲間)ハチと同じ配色で捕食者を騙す。撮影:@善福寺公園・2009/05/13 |

| 4.共生・寄生 | |||

| 共生関係: 花は蜜を提供し、送粉者(ハチ・チョウ・鳥の仲間など)は花粉を運ぶ | |||

虫媒花と送粉者 花で吸蜜するコマルハナバチ雄:ハチは花から蜜をもらい、ハチは花粉を運ぶ。借用画像: ©高久晴子氏 |

虫媒花と送粉者:ムラサキケマンで吸蜜するツマキチョウ。借用画像: ©高久晴子氏 |

鳥媒花と送粉者:ウメの花で吸蜜するヒヨドリ。ヒヨドリはウメから蜜をもらい、鳥は花粉を運ぶ。撮影:2015/03/15 |

|

| 共生関係(鳥散布):植物は鳥に果肉などを提供し、鳥はタネをフンと共に別の場所で排泄するタネの運び屋 ★本サイト「鳥:受粉と散布」参照。 |

|||

ヤマガラとエゴノキの果実: 区外で撮影:借用画像:©高久晴子氏 |

シメとエノキの果実:区外で撮影:2013/03・借用画像:©高久晴子氏 |

ヒヨドリとイイギリの果実:石神井公園で撮影:2012/12/13 |

|

| 寄 生 |

|||

ヤドリギとヒレンジャク: 1・ヤドリギとヒレンジャク=共生関係。 2) ・ケヤキなど落葉樹(宿主)とヤドリギ=半寄生関係: ヤドリギは落葉樹に寄生しつつ、自分でも光合成を行う半寄生植物。借用画像: ©高久晴子氏 |

ヒノキバヤドリギ(本来なら緑色):ツバキなど常緑樹に寄生する半寄生の常緑小低木。和名は細かく分枝した緑色の枝をヒノキの葉にたとえた。参考図書『樹に咲く花①』P363。2012年には区内南部に生育したが、2015/07/29ではこの状態。借用画像:©笹本恵子氏 |

ナラタケ ★本サイト「キノコ」6.菌根菌参照:ナラタケの寄生による病害は「ならたけ病」と呼ばれ、果樹、サクラやナラ類などの木本類、野菜類などでの発生が報告されている(wiki.「ナラタケ」)。「枯死植物を分解吸収して生活するのみならず、生きている植物に対する寄生性、病原性も強い」。ナラタケの撮影は善福寺公園 |

|

| 5.競 争 |

|||

餌(樹液)をめぐる種間競争:甲虫類とサトキマダラヒカゲが競争。善福寺公園で撮影:2012/08月 |

モンキチョウの種内競争: 「黄色い翅の蝶がオスで、白っぽいのがメスのはずだ」(高久氏)。モンキチョウは参考図書*1の善福寺公園で確認されている。撮影:2014/10月。借用画像:・©高久晴子氏 |

||