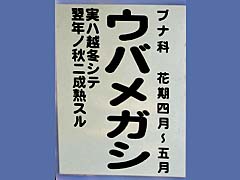

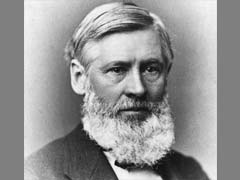

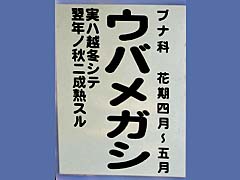

★本サイトウバメガシを参照下さい。学名*1:Quercus phillyreoides A.Gray (1859)

学名の命名者はエイサ・グレイ(★本頁:上段2「下田市」参照: 撮影日: 2016/03/17 |

爪木崎自然公園で撮影 |

高木のウバメガシ |

左高木の葉 |

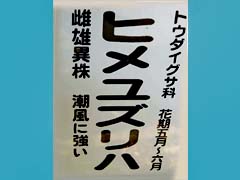

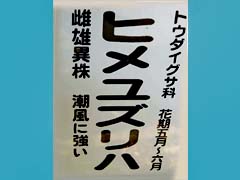

| ヒメユズリハ と ユズリハ 撮影: 2016/03/17 |

| 「海岸付近に多く、トベラや ★本サイト: ウバメガシ と共に海岸林の重要な構成樹種である」(wiki.)。 |

爪木崎自然公園の看板

撮影: 2016/03/17 |

ヒメユズリハ:葉先が尖り、ユズリハに比べて、葉身が短く、下垂しない。 |

ユズリハ:

★本サイト「ユズリハ」 |

| ★本サイト トベラ をご参照下さい。 |

*1 学名: Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton (1811)

学名: 属名の意味: ギリシャ(G)語由来: G語のpitta 「ピッチ=粘質の樹脂」+sperma 「種子」

学名: 種形容語の意味: 和名由来: 扉。「tobera」でなく「 tobira」。 |

トベラの若い果実: 撮影:2016/10/21 トベラの若い果実: 撮影:2016/10/21 |

トベラの果実(1):果皮が3裂し、中から鮮やかなオレンジ色のタネが出てくる。 撮影:2016/12/25 |

トベラの果実(2):タネはネバネバしている。撮影:2016/12/25 |

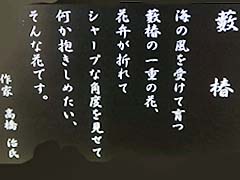

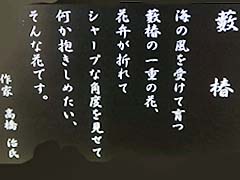

| ヤブツバキ: ★本サイト ヤブツバキをご参照下さい |

| ヤブツバキ:*1:学名:Camellia japonica L. (1753) 撮影: 2016/03/17 |

爪木崎自然公園の看板 |

ヤブツバキの花 |

ヤブツバキの樹下部の根元近く |

花弁がバラバラにならずに落下。撮影: 2016/12/25 |

花は意外と小さい。撮影: 2016/12/25 |

ヤブツバキの樹形: 球形。上写真上部。 撮影: 2016/12/25 |

| マサキ: *1学名: Euonymus japonicus Thunb. 。 海岸近くの岩場で見られる。 |

マサキ(花):撮影: 2016/06/18 |

マサキ(葉) 丸く、厚く、光沢がある。撮影: 同右) |

マサキ(果実):果皮が4裂している。撮影:2016/12/25 |

| その他の下田の海岸で見られた植物 |

タイミンタチバナ:林縁で見られた。撮影:16/03/17 |

ハイネズ?:海岸の岩場から垂れ下がっていた。 |

葉が厚いハマミツバアケビの葉。

撮影:2016/12/25。 |

トベラの若い果実: 撮影:2016/10/21

トベラの若い果実: 撮影:2016/10/21

金沢峠展望台から左:雄国山・右:沼。

金沢峠展望台から左:雄国山・右:沼。