| 0. 主な参考資料 | ||

1.『杉並区農業のあゆみ』*1:発行所:杉並区・杉並区農業委員会、昭和50(1975)年。画像:©上発行所 |

2.『杉並風土記上巻』*2、森泰樹 |

3.『すぎ百科展』*3: 1993: 発行:杉並区郷土博物館、1993年。画像:©杉並区郷土博物館 |

4.『杉並の地形地質と水環境のうつりかわり』*4、発行所:杉並区郷土博物館、2007。画像:©上発行所 |

5.『内田秀五郎傳』*5: 発行所:内田秀五郎翁喜寿祝賀会1952。画像:©上発行所 |

6. 『ふれあい農業すぎなみ農産物直販マップ2015』*6: 画像:©杉並区産業振興センター |

| 7.『遅野井』杉並区立桃井第四小学校開校50周年記念誌』*7、昭和57(1982)年。開校は昭和7(1932)年。 | ||

| 8.『山里の記憶1、2』*8(山里の笑顔と味と技を記録した三十五の物語)、黒沢和義、同時代社。。秩父の市井の人々の生活をていねいに記録。杉並区井荻村の失われた生活記録を見る思いがしました。『善福寺池50年史』の座談会の参加者の方言が、秩父の方言に似ていることに驚かされました | ||

| 1. 杉並の農業史:この項2025/04/25V. 江戸 ・明治 ・大正 昭和30年代ぐらいまで |

| 「杉並は江戸近郊の農村地帯として、江戸市中への野菜の供給を担っていました。・・・杉並は江戸時代300年間を通じ、純然たる農村地帯で、住民もほとんどが農業に従事していました」(「杉並区の歴史」閲覧:25/03/20、杉並区のHP)。 |

| 明治時代の地区別戸数:地区は「あいうえお順」、単位:戸 |

| 明治初年(戸数は寺院を除く): 本頁の参考資料:*1:P4 明治21年: 本頁の参考資料:*1:P5 |

| 時代 | 井荻地区:4ヶ村 | 杉並地区:6ヶ村 | 高井戸地区:6ヶ村 | 和田地区:4ヶ村 | 杉並地区合計 |

| 明治 初年 | 412戸 | 447戸 | 483戸 | 359戸 | 1701戸 |

| 明治 21年 | 476戸 | 488戸 | 526戸 | 469戸 | 1959戸 |

| 2. 環境と農業 杉並区は武蔵野台地のほぼ中央に位置 環境を知る >> 創意工夫 >> 適地適草・適地適木の選択農業 |

| 1.【河川】以下の川沿いの谷地が樹枝状に分布 >> 台地と川の間に傾斜がある。 -1:南部の神田川(源流は井の頭池:かつては湧水池)、 -2:中部の善福寺川(源流は善福寺池:かつては湧水池)、 -3:北部の妙正寺川(源流は妙正寺池:かつては湧水池)、 2.【やせた台地】大半は関東ローム層と呼ばれる火山灰土が被覆。 3.【水の確保が難しい】地下水が地面深くを流れている >> 乾燥に強い作物を選択。 |

| 武蔵野台地の環境に合わせた農業 |

| 土地 利用 |

環境 | 環境条件 | 農作物 本頁の参考資料: *1:P4-5、 |

| 水田 |

川沿 |

杉並区では川沿など利水が容易な限定的な場所のみ。 |

水を張った田んぼに米の種を直播していた。 利水がない台地では、畑で「陸稲(おかぼ)」を育てた。 |

| 畑で野菜 | 武蔵野 台地 |

やせた台地 >> |

1..粟(あわ)、2.井草独活(うど)、3.陸稲(おかぼ)、4.牛蒡(ごぼう)、5.甘藷(さつまいも)、 6.胡羅蔔(こらふ:にんじんの古名)、7.大根>>たくあん漬、8.麦類 >> 小麦 >> うどん・おやつ、など。★下画像:1~8。 |

| 畑で ・養蚕・製茶 |

武蔵野 台地 |

やせた台地 >> 明治期政府が奨励した輸出品、 |

製茶:大正期 |

| 林 |

川と台地の間(含一部平地林) |

農作業しにくい |

|

| その他 |

| 3. 土づくり | |||

ボランティア活動の中で、腐葉土作りを試みた例。★下画像:1~3参照。 |

|||

★1.公園の落葉を腐葉土に:落葉溜の箱は竹を伐採してつくった。右2はベンチの廃材。撮影:2009/12/09。 |

★2.落葉+水で腐葉土つくり(左字クリック):1年で落葉は半量になり、黒い腐葉土が完成。撮影:2009/11/10 |

★3.カブトムシの幼虫:腐葉土の中にいた。撮影:2010/10/27 |

|

| 4.下肥(しもごえ)とは 人の糞尿を腐熟させ、肥料としたもの。窒素・リン酸・カリウムを含む即効性の液肥として、昭和期まで農業に用いられていた。(参考情報:wiki.「下肥」閲覧:2025/03/20。 【青梅街道】荷車に野菜や沢庵を積み、これらを都心へ卸に行き、帰りは人糞を持ち帰るための重要な運搬道路」(*7:P36)だった。 |

★5.「下肥」:借用画像 |

★6.「下肥」:借用画像 |

|

| 4. 野菜作り(武蔵野台地でも育つ):★下画像:1~3 | |||

★上の番号と下画像の番号は対応しています。残念ながら、当時の画像が入手できないので、借用した画像や、杉並区外で撮影した画像です。 |

|||

★1.粟(あわ):撮影:小金井公園・2017/10/18。 |

★2.独活(うど):「江戸東京野菜」には「井荻うど」があり、井草八幡宮にはその「井荻うど」の看板ある。撮影:道の駅で・2023/04/03。 |

★3.陸稲(おかぼ)の風景:借用画像(サイズ編集):*2:P237,撮影:杉並区今川四丁目・©松葉襄氏 |

|

| 武蔵野台地でも育つ野菜:★下画像:4~6 | |||

★4.牛蒡(ごぼう:キク科ゴボウ属。花がアザミに似ているので、キク科と分かる。借用画像(サイズ編集):©福原達人氏。 |

★5.甘藷(さつまいも)の苗床:撮影:埼玉県三芳町三冨新田では屋敷林や雑木林の落ち葉を利用した踏み込み温床とサツマイモ栽培が有名。撮影:三富新田・2010/03/27 |

★6.にんじん:画像: |

|

| 武蔵野台地でも育つ野菜7:大根 >> たくあん漬:★下画像:7 | |||

| ★7-1・2【練馬大根】江戸期に「練馬周辺の土壌は関東ロームと呼ばれる褐色の赤土の上に積もった枯れ葉などが腐植してできた黒ボク土で、大根の栽培に好適だったことから栽培が盛んになり、また、大消費地である江戸の近郊供給地として急速に発展していきました」(独)農業産業振興機構:閲覧:2025/03/31)。 ★7-3【現金収入の増加を】井荻村の内田秀五郎は「井荻村を繁栄させるには、現金を他所から村内へ持ち込み、これを活用する以外にない」とし、養蚕業の振興、野菜出荷の奨励、干し大根を売るより(付加価値の高い)「たくあん漬」にせよと、農家の経営改善を計った(*2:P215)。 |

|||

★7-1.【大根の収穫】借用画像(サイズ編集):©松葉襄氏 |

★7-2【干し大根】借用画像(サイズ編集):©松葉襄氏 |

★7-3【大根漬の樽】借用画像(サイズ編集):*7:P27 |

|

| 武蔵野台地でも育つ野菜:★下画像:8 | |||

★8-1-1:【麦畑】:撮影:撮影:撮影:埼玉県の三富新田・2010/03/27 |

★8-1-2:【小麦粉:農林61号】:「地粉も個性と風味、食文化の宝」。撮影:道の駅花園・2025/04/23 |

★8-1-3:【武州めん本店】腰が強く腹持ちが良いためか男性客が多く、一時間待ち。撮影:小川・2025/04/22 |

|

★8-1-4:【武州/武蔵野うどん】ゆでたうどんを季節の野菜が入った暖かい汁につけて食べる。撮影:小川・2025/04/22 |

★8-1-5:【武州/武蔵野うどん】ゆでたうどんと、野菜てんぷら。冷たい汁で食べる。撮影:小川・2025/04/22 |

★8-1-6:【復活の東久留米市の柳窪柳久保小麦】外部講習会で奥住和夫氏の説明を現地で受けた。撮影:2013/05/22 |

|

| 5. 政府奨励作物:養蚕と製茶 | |||

| 1. 養蚕 | |||

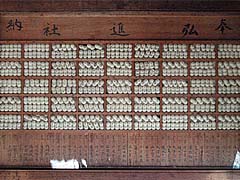

明治45(1912)年、農商務省、原蚕種製造所(現蚕糸試験場)が高円寺に開設され、技術指導もおこなわれたので、「弘進社」は休止状態となりました。その後、不安定な繭(まゆ)相場、過酷な労働もあり、初蔵氏の死もあって、大正10(1921)年、井荻村の養蚕は姿を消しました」(*2:』「養蚕と弘進社」P210)。 |

|||

: ★1-1.【養蚕】:桑の葉。1960年代後半まで、杉並区北西部では葉を収穫しやすいように独特の剪定をした桑畑があった。ヤマクワ。撮影:・2014/09/09 |

★1-2.【養蚕】:弘進社が奉納した「繭玉の額」、杉並区有形民族文化財。借用画像(サイズ編集):©東京都神社庁 |

★1-3.【養蚕】蚕糸試験場跡の門。撮影:蚕糸の森公園・2014/09/10 |

|

| 2. 製茶 | |||

★5.【製茶】茶畑:東久留米市のM邸内にある自家消費用の茶畑。講習会に参加して撮影:2013/05/22 |

★6.【製茶】茶作り絵馬:明治17(1884)年作、井草八幡宮所蔵。借用画像(サイズ編集):©『杉並の絵馬』P57。 |

★7.【製茶】チャノキの葉と花。撮影:善福寺公園・2018/11/18 |

|

| 6. 林:薪炭林・スギ林 | |||

| 1. 斜面:薪炭林:クヌギ・コナラと動植物 | |||

クヌギ・コナラの林床には、キンラン・ギンランが生育。キンランは「さまざまな栄養分を菌根菌に依存している」とされています。しかも、「菌根性樹木・菌根菌・キンランの三者共生」の関係があり、不明な点も多く人工栽培は、今のところ難しいとされています(情報:wiki.「キンラン」閲覧2025/04/05)。この様な関係で生育しているラン類は自宅で育てても育ちません。貴重な動植物は地元の宝ですが、盗掘する人もいます。また、ナラ枯れによって、高木のクヌギ・コナラが伐採されています。次世代へ貴重な動植物を残すにはクヌギ・コナラ林の更新が欠かせませんが。。。ハードルは高そうです。 |

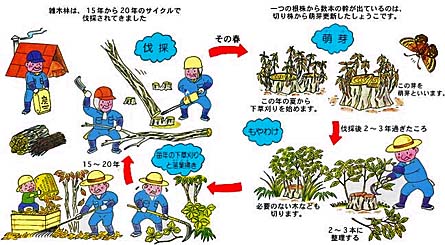

★上図:借用画像(サイズ編集)・©福生市、「雑木林の萌芽更新」:閲覧:2025/04/05。 |

【薪炭林の萌芽更新】 【1】 15~20年のサイクルで伐採。 【2】 伐採後、2~3年したら切株から芽(萌芽)>>小枝になる、2~3本残して切除。これを「もやわけ」と言う。★下画像:2・3 【3】 毎年、下草刈りと落ち葉掃きが欠かせない。切除する枝・落枝は焚き付用に、落葉は腐葉土にして無駄なく活用。 【4】 15~20年ほど経過し、幹が大人(男性)の二の腕の太さ位になると、上記「1」にもどる。伐採木は薪や炭にして出荷していた。 |

| 画像:薪炭林:クヌギ・コナラと動植物(斜面) | |||

★1.【土をつかむ】クヌギ・コナラの広葉樹は直根をよく発達させるので土砂崩れなどの防止に役立つ」とされる。 |

★2【クヌギ】三股は「もやわけ」をした証。多様な生物を支えている。撮影:善福寺公園・2024/03/28。 |

★3.【コナラ】二股は「もやわけ」をした証。多様な生物を支えている。撮影:杉並区北西部・2017/08/27。 |

|

| 薪炭林の林床で生育する貴重な植物(クヌギ・コナラの根と共生する菌根菌とランの関係) クヌギ・コナラの林がなくなれば、消えてしまう植物 |

|||

★4【キンラン】撮影:杉並区外・2011/05/04・ |

★5【キンラン】咲いたら数日で盗掘されてしまった。撮影:杉並区北西部・ 2019/04/28 |

★6【ギンラン撮影: 杉並区北西部・2022/04/30 |

|

| クヌギ・コナラを食樹(幼虫がその葉を食べて成長する)とするチョウ クヌギ・コナラの林がなくなれば、消えてしまう貴重なチョウ |

|||

★7【アカシジミ】クヌギ・コナラの葉を食樹とする蝶。借用画像(サイズ編集):撮影:©高久晴子氏・2005/11/30。 |

★8【ウラナミアカシジミ】クヌギ・コナラの葉を食樹とする蝶。借用画像(サイズ編集):善福寺公園・2016/06/02©・山田宏氏 |

★9【ミズイロオナガシジミ】クヌギ・コナラの葉を食樹とする蝶。善福寺公園で撮影: 2016/06/26。コナラを参照。 |

|

| クヌギ・コナラなどの樹液を吸う昆虫 クヌギ・コナラの林がなくなれば、消えてしまう昆虫 |

|||

★10【コクワガタ】クヌギ・コナラの樹液を吸う昆虫。:撮影:善福寺公園・2009/07/08。 |

★11【カブトムシ雄】クヌギ・コナラの樹液を吸う昆虫。借用画像(サイズ編集):©高久晴子氏 |

★12【ルリタテハ】クヌギ・コナラの樹液を吸う昆虫。借用画像(サイズ編集):©高久晴子氏 |

|

| 2. スギ林:河川より少し上 | |||

★1.スギ(右クリック)。枝打ちがされている。撮影:杉並区北西部に残っていた杉林・2009/11/23 |

★2.高井戸のスギ林:借用画像(サイズ編集):*3:P38・©杉並区郷土博物館。 |

★3.平成天皇の初節句に鯉幟の竿2本、内藤庄右衛門氏が献上された。撮影:1934/4/18。借用画像(サイズ編集)*3:P44。 |

|

| 7. 農の人、内田秀五郎 左字をジャンプ 本頁の参考資料: *1:P42、*5『内田秀五郎伝』1952:第4章「農業界の偉大な足跡」P63-88 |

||

★1..内田秀五郎像:撮影:善福寺公園・2018/08/25。 |

★2.農産物に付加価値を付けることを奨励した。例:大根 >>干し大根>>たくあん漬として出荷。 |

★3.東京都立農芸高等学校を中野から杉並区今川へ誘致。撮影:2013/11/10 |

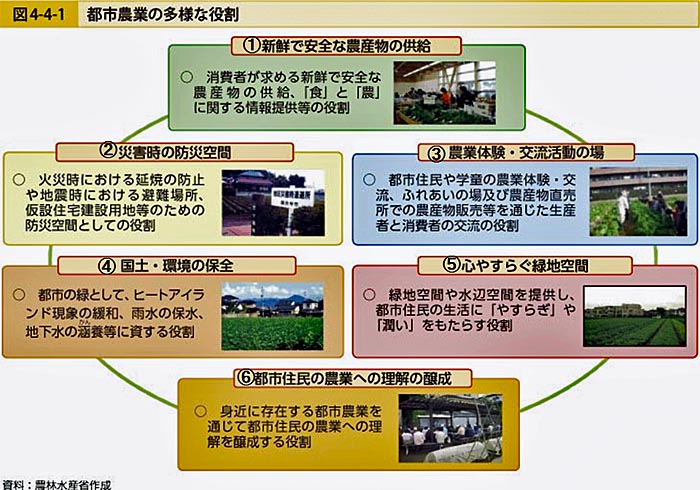

| 8. 都市農業の現況: ① 都市農業の多面的機能 都市農地は、「地産・地消」の農作物の供給に限らず、環境保全、教育、防災、景観形成など様々な役割を担っており、その重要性が近年注目されるようになってきています。下記は農林水産省が紹介している内容です。 |

||

| ① 【都市農業の多様な役割】 (情報:農林水産省HP:閲覧:2015/11/15再確認) 平成24年度 食料・農業・農村白書(平成25年6月11日公表) > 平成24年度 食料・農業・農村の動向 > 第1部 食料・農業・農村の動向 > 第4章 地域資源を活かした農村の振興・活性化 > 第4節 都市農業の保全と振興  資料:農林水産省作成:閲覧:2015・©農林水産省 |

| 9. 都市農業の多様な役割:【杉並区の場合】*6:2015版 | ||

| ① 【新鮮で安全な農産物の供給】 ② 【災害時の防災空間】 杉並区と農協(JA東京中央)が災害時協定を締結 ③ 【農業体験・交流活動の場】 ④ 【国土・環境の保全】(資料:2013年度「屋敷林や都市農地の保全に向けた評価分析と評価に応じた保全策検討調査(杉並区)」平成26年3月国土交通省都市局によると、杉並区の緑地の特徴として: ⑤ 【心やすらぐ緑地空間】 上述④の屋敷林がその機能をもっている。杉並区の場合、屋敷林は農家によって維持されている。 ⑥ 【都市住民への農業への理解の醸成】 |

| 10. 都市農業の現状: ②【都市農業の課題】 | ||

| 資料: 2013年度「屋敷林や都市農地の保全に向けた評価分析と評価に応じた 保全策検討調査(杉並区)」P2、平成26年3月国土交通省都市局によると、 |

|

平成27(2015)年4月付 面積K㎡: 34.02 面積 ha: 3,406 農地面積ha: 45.72 農地面積/面積: 1.34% 平成27(2015)年9月1日付 人口: 552,287人 左画像: *6 ©杉並区産業振興センター |

|

★1.【農家:杉並区北西部】:手前は畑、奥は屋敷林、その奥はここからは見えない屋敷がある。撮影:2015/11/15 |

★2.【屋敷林】善福寺公園に隣接する屋敷林:美景観・環境維持機能などがある。市街地では特に重要。撮影:2012/05/06 |

★3.区民農園:畑には雨水一次貯留・温度上昇緩和などの多面的機能がある。撮影:杉並区北西部・2011/05/01 |

★4.【農家の畑】★上1の畑。撮影:杉並区北西部・2015/11/14 |

★5【農家の畑】撮影:杉並区北西部・2015/11/14 |

★6.【農家の販売所】撮影:杉並区北西部・ 2015/11/15 |

| 11. 杉並区農業祭2018: 撮影:11/03~11/04 |

||

1.【農業祭パンフ】桃井原っぱ公園で開催。画像・©杉並区農業祭実行委員会。 |

2.【農業祭】会場に置かれた野菜でできた宝船 2.【農業祭】会場に置かれた野菜でできた宝船 |

3.【購入野菜】「地産地消の食育・野菜を食べよう」コーナーで。お料理指導者の方の前で購入野菜を撮影。 |

| 12. もっと野菜を | ||

| 野菜中心の食事 | ||

★1【朝食】 |

★2【昼食】野菜ラーメン |

★3【夕食】 |

| 野菜の保存法 | ||

★4【農業祭で購入した野菜】撮影:2015/011/08 |

★5【茹で野菜】野菜を茹でて、水切りしてジッパーに入れ、冷蔵保存。 |

★6【野菜の塩漬】野菜に塩少々を全体にまぶしてからジッパーに入れて冷蔵保存。 |

★7【野菜の酢漬】野菜を水少+酢多めで硬めにゆで、液ごとびんに入れて冷蔵保存。材料は人参。 |

★8【半調理の野菜】 |

★9【処理した野菜】冷蔵保存 |

| 13. 区民農園:2018/11/07 | ||

| 2016年春~2018秋までの作業(成功した野菜は下に写真掲載、2018/11/07 | ||

| 1)九条ネギ(タネから):2016年、タネが雨で流れて、流れたタネから発芽したものを集めた。1回の使用量は少ないので使う分だけハサミで根本から切ると、そこから萌芽更新のように芽が出て、3年間使いました。評価:A++。 2)春菊(タネから):順調に発芽し、食害もなく、おいしくいただきました。評価:A+。 3)カリフラワー(苗から):順調に成長し、食害もなく、おいしくいただきました。苗植えで季節毎に2~3株程度。評価:A。 4)ブロッコリー(苗から):順調に成長し、食害もなく、おいしくいただきました。苗植えで季節毎に2株程度。評価:A。 5)蔓無インゲン(タネから):順調に成長、食害もなく、おいしくいただきました。評価:A+。 6)アオジソ(大葉)2苗+埋土種子からの発芽: 狭い畑を占拠するほどだったので、一部まびいた。食害もなく、使い道に苦労するほどでした。評価:A。 7)ニラ(苗を購入):虫除けに畑の周囲に植えました。2018には成功し、食べられるようになりました。評価:A。 8)ミニトマト(苗を購入): 2株植えっぱなし状態、そこそこ収穫。但し、皮が硬い:評価:A。2018、大玉に挑戦するも、「難しい」と知っていながら、初心者がトライして失敗でした。評価:C。 |

||

★1.【土越しと植つけ】:撮影:2016/03/31 |

★2.【近くの区画】:アブラナ科の野菜だろうか?モンシロチョウが飛来。撮影:2016/04/08 ★2.【近くの区画】:アブラナ科の野菜だろうか?モンシロチョウが飛来。撮影:2016/04/08 |

★3.【近くの区画】:芽がでた二葉に、早くも、モンシロチョウが来ていました。撮影:2016/04/08 |

| 春菊 2016/05/07 摘菜の内は柔らかく香りも上々。虫がつかず、05/24に最後の収穫をしました。 | ||

★4.【春菊発芽】03/28にタネをまいた春菊が発芽。撮影:2016/04/08 |

★5.【春菊のつまみ菜】:茎が硬くなく、Good。 撮影:2016/05/06 |

★6.【春菊の薄豚巻】 |

| カリフラワー3株苗からの収穫 | ||

★【7.カリフラワー購入苗の植付け】3/31に3株植えつけた苗は、翌日にはこの姿。犯人は「鳥だろう」とのこと。撮影:2016/03/31 |

★8.【カリフラワー順調です】左の苗:36日後の姿です。撮影:2016/05/06 |

★9.【カリフラワー収穫】時間差はありましたが3株収穫。撮影:2016/05/26 |

| 蔓(つる)無しインゲン:タネから病害虫なく成長、やわらかくて上々でした。 | ||

★10.【花が付き始め】 撮影:2016/05/10 |

★11.【収穫インゲン】:撮影:2016/06/12 |

★12.【インゲンの豚巻】: 撮影:2016/07/11 |

| その他 | ||

★13.【ミニトマト】:大玉は失敗したが、ミニは良く育った。但し、皮が硬い。撮影:2016/08/12 |

★14.【青シソ】:前の契約者のタネから生えてここまでに。撮影:2016/07/10 |

★15.【大葉団子】:出来上がった団子の上から黒蜜+黄粉で食べる。撮影:2016/07/11 |

| 夏野菜の恵み | ||

★16.【夏の昼餉】:茹でインゲン、ミニトマト、刻み九条ネギ、ゆで卵、そう麺。撮影:2016/07/17 |

★17.【夏の夕餉】:畑野菜、野菜スープ、鯵のショウガ煮。撮影:2016/07/17 |

★18.【大葉ドリンク】:多量の大葉+水+キビ砂糖+りんご酢を煮立てた液。甘酸っぱい味。撮影: 2016/07/21 |

| 14. 杉並区立成田西ふれあい農業公園:撮影日:2016/08/24 | ||

| 【目的】:区民が農に親しむ場として、気軽に土とふれあい、農を「見る」「ふれる」「楽しむ」ことができる 公園」。 【開園】:2016(平成28)年4月9日。【主な施設】:農園、芝生広場、駐輪場、管理棟、倉庫 ほか 【場所】:杉並区成田西3丁目18番9号。 【電話】:03-5347-2115。敷地面積: 約4500㎡ 【開園時間】:朝9時から夕方5時。 【休園日】:年末年始(12月29日~1月3日) 【住所】:杉並区成田西3丁目18番9号。 【入場料】: 無料 |

||

★1【公園図】『広報すぎなみ』©杉並区 |

★2【ヘチマ】:左図1の中央にある棚。 |

★3【コンパニオンプランツ】:トマトとバジルを一緒に育てることで、成長を助けたり、病害虫を防ぐ作用があるとのこと。 |

| 内藤トウガラシ | ||

「現在の新宿御苑とその周辺に家康から受領した約20万坪以上もの屋敷を構えていた内藤家(後の高遠内藤家)では、内藤唐辛子や内藤南瓜をはじめとする野菜が作られました。・・・「内藤家の菜園(後の御苑)から広がった野菜の一つが内藤トウガラシ。品種は八房(やつぶさ)トウガラシ。内藤新宿周辺から大久保にかけての畑は真っ赤に彩られて美しかったという。」(江戸東京やさい、©JA東京中央会:閲覧2016/08/24)。」 |

★4【内藤トウガラシ】農業公園で |

|