| 善福寺池(上の池):手前の植物は今はないヨシ原 善福寺公園で撮影: 1984/04/18・©秋山奉由氏 |

| 24:生物の多様性 |

| 1.地球46億年 | 2.生命史40億年 | 3.生物の多様性とは | 4.種の多様性:地元編 (含む歴史) | 5.種内遺伝子の多様性 | ||

| 6. メダカ編 種内遺伝子の例 |

7.杉並メダカ 種内遺伝子の例 |

8.豊多摩早生(クリ)種内遺伝子の例 | 9.生物多様性の危機 | 10.市街地:生物の多様性を守る:動物編 | ||

| 11.市街地:生物の多様性を守る:植物編 | 12.生被防:植物 |

13..生態系サービス | 14.生物の多様性:背景:主要な国内の動き | 15..23区における生物多様性に関する計画 | ||

| 参考図書 | ||

|

|

|

| *1『生命にぎわう青い星』樋口広芳、画像©㈱化学同人、2010。 | *2『<生物多様性>入門』鷲谷いづみ、画像©㈱岩波書店、2010。 | *3『生物多様性と現代社会』小島 望、2010、画像©(社)農山漁村文化協会 |

| 生物の多様性が分かる絵本 2015/06/22 | ||

『いのちのつながり』文:中村 運/絵:佐藤直行、画像©福音館書店、改版1997。生命は一つの祖先から遺伝子が変化しながら悠久の時代を経て枝分かれし今日に至っている |

『進化の大研究』長谷川眞理子、2009、画像©PHP研究。左本の 『いのちのつながり』はエッセンスを伝える内容だが、それをより深く解説した内容になっている。 |

『生物多様性の大研究』小泉武栄: 生物多様性について、文、画像真、イラストを使って、命のつながり、その恵み、危機、取組みなどが解説されている。2011、画像©PHP研究所 |

| 本ページ中、以下の通り略しています。 |

||

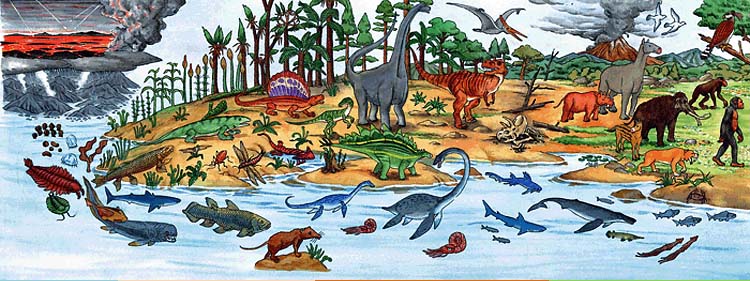

| 1.地球46億年(命はつながっている)画像出典:.©環境省『命はつがっている』(部分)P8-9、2008、 | |||

|

| 2.生命史40億年( 命はつながっている): | |

生命史40億年:画像:★本サイト「キノコ」 |

画像出典:©環境省★サイト「生きものの進化と生物多様性-種の多様性・遺伝子の多様性」 |

| 3.生物の多様性とは | ||

生態系の多様性 「地球は一つの巨大な生態系」画像: |

種の多様性:ガラパゴス諸島のダーウィンフィンチ類。生息する島の餌に合わせた適応進化とされる。画像: |

遺伝子の多様性:ナミテントウの集団越冬。斑紋の違いは種内遺伝子の多様性の現われ。撮影:2012/01/17・©高久晴子氏 |

|

||

| 4. 種の多様性(地元編) 水辺の植物 | |||

水辺の植物1:アカメ(マルバ)ヤナギ:善福寺公園にある雌木は杉並区で希少。★本サイトアカメヤナギ参照 |

水辺の植物2:イグサ(イ):井草の地名、井草式土器にその名を残している。★本サイト イグサ参照。 |

水辺の植物3:オギ: 荻窪の地名となった植物:かつては一面荻原だったと言われる荻窪地域。撮影はJR荻窪駅北口で。★本サイト「オギ」を参照 |

|

水辺の植物4:オニグルミ:杉並区に点々と残っていた種だが、生育地が開発され、ほとんど見られなくなった。詳細は★本サイト「オニグルミ」参照。 |

水辺の植物5:マコモ:地元のマコモ馬(七夕馬)の材料。★本サイト七夕馬参照。 |

水辺の植物6:ハンノキ:昔、湧水池だった善福寺池の名残の水辺の植物。詳細:★本サイト「ハンノキ」参照。 |

|

| 上段の植物が減少すれば、それらを食餌植物としている昆虫の生息も難しくなる: 植物/動物/菌類は長い歴史の中で、相互に関係し合って、それを支える環境の中で命を次世代へつないでいる | |||

昆虫 1:コムラサキ:幼虫は★ヤナギ類の葉を食べて育つ。借用画像: ©高久晴子氏 |

昆虫 2:上画像の上:クロコノマチョウ・下:その幼虫:下の幼虫はオギの葉についていた。★本サイト「北上する蝶」。 |

昆虫 3:左:★オニグルミを食べるクルミハムシ。右:クルミハムシを食べるカメノコテントウ。上左借用画像:©高久晴子氏が区外で撮影。 |

|

昆虫 4:コクサギの葉上のカラスアゲハの幼虫。幼虫は★コクサギの葉を食べて育った。自宅で飼育中に撮影。借用画像:©小川一雄氏 |

昆虫5:カラスアゲハの成虫:★サンショウの葉を食べてる幼虫も観察した。青緑色の鱗粉が光によって変化する。杉並区外で撮影:©高久晴子氏 |

昆虫 6:ミドリシジミ:幼虫は★ハンノキの葉を食べる。成虫の表翅は美しい緑色。杉並区外で撮影:©高久晴子氏 |

|

| マコモ:善福寺公園に生育。その生育環境で確認されたトンボ類の一部 | |||

マコモ:善福寺公園下の池で撮影。★本サイト「七夕馬」の材料としても使われていた。★本サイト「マコモ」参照。 |

ハグロトンボ: 水生生物が繁茂する河川や水路など、広範な流水環境に生育」。善福寺公園下の池で確認。 |

モノサシトンボ: 「樹木に覆われた池沼に生息する。水生植物がわずかに生育する程度でも生息できる」。善福寺公園下の池で確認。 |

|

| クヌギ・コナラの雑木林に生息していたシジミチョウ。この雑木林減少が絶滅危惧種をうむ結果に。 | |||

井荻村の原風景だったクヌギの並木。杉並区観泉寺幼稚園で撮影:2005/11/30。★本サイトクヌギを参照。 |

ウラナミアカシジミ:★クヌギの生育地で細々棲息。 善福寺公園で撮影:2016/06/02©・山田宏氏 |

ミズイロオナガシジミ:善福寺公園で撮影: 2016/06/26。★本サイトコナラを参照。 |

|

| ウマノスズクサ と ジャコウアゲハの例 2017/09/01 | |||

ウマノスズクサ:★本サイトウマノスズクサを参照。杉並区で撮影:2012/09/12。 |

ジャコウアゲハの幼虫はウマノスズクサの葉を食べて成長する。杉並区で撮影:2013/10/28 |

ジャコウアゲハの雌の成虫: ウマノスズクサの葉裏に産卵する雌。借用画像:©高久春子氏 |

|

| 地元の歴史と植物 | |||

|

■ 「絶滅危惧種(希少種)などの生物の中には、伝承や行事に登場し、その土地の産業の中心となるなど、地域の文化と密接に結びついた種もあります。これらの象徴的な生物の保全は、地域のアイデンティティを見つめ直すことにつながります」(環境省:「なぜ絶滅危惧種を守るの」:閲覧:2025/02/10。 |

|||

| 行事と植物 | |||

行事 1)カジノキ(七夕の短冊の元はカジノキの葉):撮影:杉並区大宮八幡宮で。 |

行事 2)チガヤ(茅の輪など):撮影:夏越払い・杉並区大宮八幡宮。 |

行事 3)マコモ(七夕)馬、水辺の植物:特別に卓上サイズで作った馬、提供:菅野温子氏。 |

|

| 石鹸の木: 左文字をクリックすると、下植物の石鹸としての検証へジャンプ | |||

石鹸の木 1)エゴノキ(果実) |

石鹸の木 2)サイカチ(果実)、水辺の植物 |

石鹸の木 3)ムクロジ(果実) |

|

| 町名・遺跡名 と 植物 | |||

町名 1)イグサ:井草、上井草、下井草の町名。水辺の植物。 |

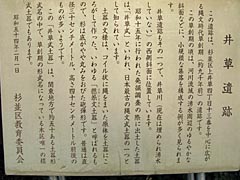

土器名:1-2)井草土器に名前を残す。区教育委員会の看板。 |

町名 2)オギ:荻窪の町名。撮影:JR荻窪駅。 |

|

| 農業史 と 植物 | |||

農業史 1)クヌギ:二股は萌芽更新をしていた証。多様な生物を支えている。撮影:善福寺公園。 |

農業史 2)コナラ:二股は萌芽更新をしていた証。多様な生物を支えているので消失は影響が大きい。 |

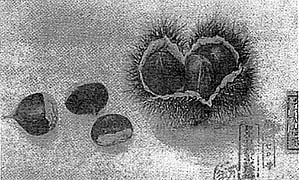

画像:©JA東京中央会 農業史 3)クリ(豊多摩早生): 本頁8番に詳細があります。 |

|

農業史・区名 4)スギ:杉並区の杉丸太は四谷に集荷され、四谷(高井戸)丸太として全国ブランドに。撮影:区外。 |

農業史 5-1)チャノキ:明治期、日本の輸出を支えた茶葉。井荻村から茶葉が出荷されていた。撮影:区外。 |

農業史 5-2)チャノキ:井草八幡宮に奉納された製茶の工程を描いた絵馬。井草八幡宮所有。 |

|

農業史・町名 6)マメガキ:町名、柿木町(現上井草)-柿木図書館は町名から。農業:果実は柿渋(防腐剤)の材料、若木を甘柿の台木。 |

農業史 7)ヤマグワ:蚕糸試験場跡。明治期、日本の輸出を支えた生糸。大正4年、井荻村では養蚕が盛んだった。 |

その他 8)ハンノキ(水環境)、都RD種:杉並区の昔の地層の内、水環境からはハンノキの花粉が多く発見された(詳細は本頁のここの植物花粉分析)。ハンノキはミドリシジミの食樹、果実は染色に使われた。 |

|

| 5.種内遺伝子の多様性 | |||

--下段「6. 種内遺伝子の多様性(メダカ編) : ミナミメダカとキタノメダカ」の理解のために-- |

|||

『保全生態学入門』鷲谷いづみ・矢原徹一、画像©㈱文一総合出版、2000。表紙:上から下へ:遺伝子、種、生物群集、景観の多様性を表現。 |

メタ個体群・地域個体群・局地個体群: 左本、P149、「カワラノギクに掲載された図を元に作成。 |

上:ヤマキマダラヒカゲ・下:サトキマダラヒカゲ:かつては同種とされた。地理的変異として知られるチョウ。画像:©「神戸の自然シリーズ」 |

|

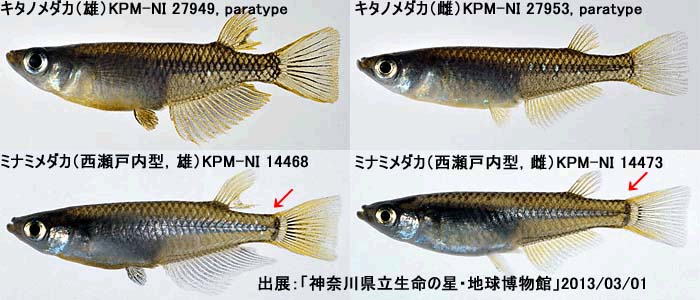

| 6. 種内遺伝子の多様性(メダカ編) | |

| メダカ: ミナミメダカとキタノメダカの2種:下左図出典:©環境省「メダカ」一部改変 |

|

--------------------- Oryzias latipes (Temmink and Schlegel), 1846 Oryzias sakaizumii Asai, Senou and Hosoya, 2012 ① 2012/06/04、「近畿大学」Newsreleaseに詳しい。朝井俊亘氏(当時博士課程3年)・細谷和海氏。 ② 2013/03/01「神奈川県立生命の星・地球博物館」発表に詳しい。同博物館の瀬能 宏氏、 ③ 新潟大学の酒泉 満氏。 |

| キタノメダカ と ミナミメダカ | |

出典画像:©神奈川県立生命の星・地球博物館。 編集:並び替え、矢印を追加。 キタノメダカとミナミメダカの同定: 「尾鰭基底の黒色斑紋の違いを、簡易同定として提案します。 ミナミメダカは尾鰭基底にゼリービーンズ状の黒色斑紋が2つあり、 キタノメダカは前方の曲線がなくて弓状に見えます。 この特徴は雌雄で共通です」(日本淡水魚類愛護会)。 |

|

| 筆者のメダカ体験記 | |

| 7.種内遺伝子の多様性の例「杉並メダカ」(愛称): 須田孫七邸で約60年間飼育されていたメダカが2008年12月、ミナミメダカ、「東日本型」と判明。須田孫七氏につて再編集。2017/09/14 | ||

S25、井草川四宮付近:須田氏がメダカを採集したのはこんな風景の井草川だった。画像:©杉並区広報課 |

S25、井草川四宮付近:須田氏がメダカを採集したのはこんな風景の井草川だった。画像:©杉並区広報課 |

『我が家のメダカ由来記-生きていた杉並の野生メダカ』(上画像部分)須田孫七氏、2008/12月発行 |

須田孫七氏邸で飼育されている水槽の中の「杉並メダカ」。撮影:2015/05/04 |

井草川から採集したメダカが約60年間飼育されていた須田孫七邸の「庭池」。撮影:2015/05/04 |

須田孫七氏: 自宅の「杉並メダカ」を見せて下さった。撮影:2015/05/04 |

| 須田孫七先生(1931-2018)ご逝去 2018年4月10日、86才でご逝去されました。ご冥福をお祈り申し上げます。 |

||

①カメノコテントウの幼虫:背景は須田先生。昆虫調査日に撮影:2011/06/19 |

②講演会「ある昆虫少年の一代記」で撮影:2017/08/27 |

③講演会「ある昆虫少年の一代記」のプログラム部分。撮影::2017/08/27 |

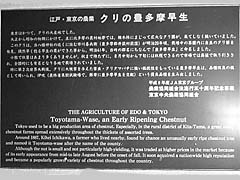

| 8.種内遺伝子の多様性の例「豊多摩早生」: 井荻村(現杉並区北西部)在住の市川喜兵衛氏の茶畑に早生栗を発見し、明治41年、当時の郡名にちなんで「豊多摩早生」と命名 | |||

1) 早出し: 市川喜兵衛氏は、早出しすれば価値が高まることに着目。その苗木に「豊多摩早生」として明治41(1908)年に登録出荷した。 2) 化学的防御物質 3 種内遺伝子の多様性 4.生物多様性の価値:医薬品の大部分は野生生物由来で、難病を治す薬や抗がん剤が野生生物からつくられている。農作物の品種改良においても生物多様性の確保は不可欠となっている。*3:P11 |

|||

画像:©JA東京中央会 |

豊多摩早生(東京農業試験場蔵:) 画像:©JA東京中央会 |

杉並区上荻の荻窪八幡神社にある「クリの豊多摩早生」の説明看板 |

|

| 9.生物多様性の危機: 生物多様性国家戦略2012-2020『めぐみの星に生きる』P8-9、P14、環境省、平成25(2013)年3月発行 | |||

| 第1の危機:「開発など人間活動による危機」:「人間の活動が引き起こす負の要因による生物多様性への影響です。開発による生息・生育地の減少や環境の悪化、生きものの乱獲や盗採が今も続いています」。 第2の危機:「自然に対する働きかけの縮少による危機」:「自然に対する人間の働きかけが減ることによる影響です。かつては薪や炭、屋根葺きの材料などを得る場であった里山や草原が利用されなくなった結果、その環境に特有の生き物が危機に瀕しています。一方で、ニホンジカ、イノシシなどの生息数が増加し、分布域が拡大することで、深刻な林業被害や生態系への影響が発生しています」。 第3の危機:「人間により持ち込まれたものによる危機」:外来種や化学物質などを人が持ち込むことによる生態系への影響です。国内の他の地域から持ち込まれたものも含め、ブラックバスやマングースなどの外来種は、その地域にもとからいた生きものを食べたり、生息・生育場所や食物を奪ったり、交雑して遺伝子の攪乱をもたらすなど、地域固有の生態系を脅かしています。また化学物質の中には生きものに対して毒性をもつものがあり、生態系に影響を与えています。 第4の危機:「地球環境の変化による危機」:「地球温暖化など、地球環境の変化による生物多様性への影響です。地球温暖化のほか、強い台風の頻度が増すことや降水量の変化のなどの気候変動、海洋の酸性化などは生物多様性に深刻な影響を与える可能性があり、その影響は完全には避けることができないと考えられています」。 1)生物多様性を社会に浸透させる、 2)地域における人と自然の関係を見直し、再構築する、 3)森・里・川・海のつながりを確保する、 4)地球規模の視野を持って行動する、 5)科学的基盤を強化し、政策に結びつける。 |

|||

| 身近に感じる生物多様性の危機 | |||

「第1の危機」の例:ニホントカゲ:古い石垣などに身体を隠したり越冬、産卵する。兎に角、素早い。杉並区で撮影:2016/08/16 |

「第2の危機」の例: キンラン:「雑木林をはじめとした山林の改変、園芸目的の採取などが本種の生存を脅かす主な要因」。野川公園で撮影:2011/05/04 |

「第3の危機」の例:アメリカザリガニ。生態系被害防止外来種、緊急対策外来種-13・ 「W100:日本」にも指定されている。善福寺公園で撮影:2007/03/01・©鳥川 豊氏 |

|

| 10市街地:生物の多様性を守る:動物編 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| ペットは家族の一員。飼い主は責任を持って、最後まで看取ろう。 | ミシシッピアカミミガメ:飼ったら、それは家族の一員。遺棄せず最後まで看取ろう | 藻類の大量発生で:上池の表面にアオコが発生 |

犬も人と同じに病気にもかかるし、年をとる。命を最後まで見届ける責任が飼い主にはある。上画像の犬は自力歩行困難なため、後足用補助具を付けて散歩/下画像の犬は移動ベットの台車で散歩中。撮影上:2015/04/25・下:2019/01/05 |

愛玩用が遺棄されている。「雑食性で、水草、魚類、両生類、甲殻類、貝類、水生昆虫や水鳥の死体などを摂食、在来種のカメ類と競合する」(生態系被害防止外来種、緊急対策外来種-14)。捨てないで最後まで育てて下さい。撮影:©鳥川 豊氏 |

池で夏場に発生するアオコ。善福寺公園で撮影:上:2008/08/06・鳥川 豊氏。下:「エサやりをやめよう」の横断幕。撮影:2015/05/10 |

| その他の善福寺公園に生息していた・いる特定外来生物。 | ||

ウシガエル:特定外来生物:(重点対策外来種-11)。画像出典:©環境省 |

ブルーギル:特定外来生物(緊急対策外来種-23)。撮影: 認定NPO法人、生態工房による「1日水族館」@善福寺公園で。 |

オオクチバス:特定外来生物(緊急対策外来種-25)。左画像と同所で撮影:2018/07/01。 |

| カミツキガメ: 善福寺公園で特定外来生物(緊急対策外来種-13)が2019/06/14に認定NPO法人生態工房によって捕獲されました。 | ||

1)カミツキガメ-1 |

2)カミツキガメ-2 |

3)カミツキガメ-3 |

| 善福寺公園にいた(*)・杉並区で被害にあった(**) 生態系被害防止外来種 | ||

(*)アカボシゴマダラ(奄美亜種を除く):特定外来生物:(重点対策外来種-13)2018/01/15指定。★杉並区での初認情報などは本サイトのここ。 |

(*)ガビチョウ:特定外来生物:(重点対策外来種-5)。日本野鳥の会、谷口高司氏のブログでは善福寺公園での記録2010/08/01。画像出典: 環境省 |

(**)ハクビシン:特定外来生物:(重点対策外来種-26)。画像出典:©農水省「野生鳥獣被害防止マニュアル-ハクビシン- H20年3月版」。善福寺公園近くで天井に入られた家あり |

| 杉並区でも見られた・見られるかもしれません | ||

ソウシチョウ:特定外来生物(重点対策外来種-8。画像出典:©九州地方環境事務所 |

アライグマ:特定外来生物:(重点対策外来種-17)。画像出典: ©環境省 |

(*)★ワカケホンセイインコ (サクラ):その他の総合対策外来種-13。杉並区で撮影:2017/03/27 |

| 11市街地:生物の多様性を守る:植物編 |

| 在来種の植栽と生物多様性: 東京都発表の市街地緑化の今後: 【目標(2020年)】 ①「まもる」:四季折々の緑が都市に彩りを与え、地域ごとにバランスの取れた生態系を再生し、人と生きものの共生する都市空間を形成している。 ・東京に残された貴重な緑である農地や森林などが保全されている。 ・生態系に配慮した緑の確保や外来種対策等が講じられ、希少種等の保全が進んでいる。 ・水質改善の取組が進み、川や海などの水辺空間が、都民により一層身近なものとなっている。 ②「つくる」: ・2016年までの10年間で1,000ha の新たな緑が創出されるとともに、2020年までに新たに都市公園等433haの整備が進むなど、緑あふれる都市東京が実現している。 ・荒川から石神井川、調布保谷線を通じて多摩川へとつながる直径30km の緑のリングが形成されるなど、公園や緑地を街路樹や緑化された河川で結ぶ「グリーンロード・ネットワーク」が充実している。 ③「利用する」: ・都民、企業、NPOなど、あらゆる主体が生物多様性の重要性を理解し、行動している。 ・緑のムーブメントが定着し、都民、企業等による主体的な緑化や保全活動が活性化している。 生物多様性に配慮した在来種植栽を推進する観点から、植栽植物を以下の4つに分類。 1.植栽に適した植物(在来種) 2.植栽の目的に応じて利用できる植物(栽培品種及び侵略的でない外来種) 3.植栽への利用に注意を要する植物(繁殖力の旺盛な在来種及び侵略的とされる外来種) 4..植栽に適さない植物(特定外来生物及び旧要注意外来生物(現:生態系被害防止外来種) 杉並区の自然植生は区分4.「シラカシ群集-典型亜群集」に含まれている。(★下左端画像参照) |

| 東京都が「植栽時における在来種選定ガイドライン」で、植栽に適した植物(在来種): 杉並区の自然植生は区分4.「シラカシ群集-典型亜群集」に含まれている |

||

高木層: アラカシ、★スダジイなど。杉並区で撮影 |

亜高木:★モチノキ、ヤブツバキなど。杉並区で撮影 |

低木層::サネカズラ、ネズミモチ、ヒサカキ、★ムラサキシキブなど |

| 12 杉並区で確認した【生態系被害防止外来種リスト」(生被防)の植物】 | ||

| 【特定外来生物】指定・「100:日本」:緊急対策外来種-27。オオフサモ: アリノトウグサ科 フサモ属 南アメリカ原産。学名:Myriophyllum aquaticum | ||

「鳥の羽のような形の葉が、茎に・・・、車輪状につく」。南米原産。 |

葉:画像:左の一部を拡大。善福寺川の河床で撮影:2017/07/02 |

繁殖特性:日本でみられるのは雌株のみで、種子生産は確認されていない。栄養繁殖が旺盛で、ばらばらになった茎から葉や根を出して再生する。 影響 :日本を含む世界各地の水路や湖沼で大繁茂し、水路の水流を妨げたり、在来植物と競争し、駆逐する。(環境省特定外来生物-植物より)。『杉並区自然環境調査報告書』第5次・6次に記録がある。 |

| 【特定外来生物】指定:緊急対策外来種-29:オオカワヂシャ: ゴマノハグサ科(オオバコ科) クワガタソウ 属。 欧州~アジア北部が原産。学名:Veronica anagallis-aquatica |

||

善福寺川で撮影:2017/07/02 |

花: 画像:©環境省。欧州~アジア北部原産。 |

|

| 【特定外来生物】・「100:日本」指定:緊急対策外来種-30、オオキンケイギク:キク科 ハルシャギク属。 多年草、北米原産。学名 Coreopsis lanceolata(コレオプスィス・ランケオラタ) |

||

花:花期は初夏、舌状花は黄色、管状花は黄色。北米原産。杉並区で撮影: 2015/7/10 |

葉: 裂片は楕円形、粗毛あり。杉並区で撮影: 2015/07/10 |

影響 :「河原で繁茂し、河原特有のカワラサイコやカワラナデシコなどの在来種と競争し、駆逐する事例が国内で見られている」(環境省特定外来生物-植物より)。 ハルシャギク属: 下記「ハルシャギク」が同属で、その他の総合対策外来種-130として指定されている。 |

| 【生態系被害防止外来種リスト】(生被防):植栽に適さない植物: 杉並区北西部で確認-重点対策外来種 |

||

| 誤解を避けるために: ■ 【生態系被害防止外来種リスト(生被防)】の指定を受けた動植物は「特定外来生物」にある罰則規定はありません。しかし、上述東京都が発表した「植栽時における在来種選定ガイドライン」生物多様性に配慮した植栽を目指して:2014/05/26では、 4..植栽に適さない植物(特定外来生物及び旧要注意外来生物(現:生態系被害防止外来種リスト)となっています。 |

||

園芸スイレン: 重点対策外来種-41。北米原産。杉並区で撮影:2015/06/01 |

オランダガラシ(クレソン):重点対策外来種-43。欧州~中央アジア原産。杉並区善福寺川で撮影:2017/07/02 |

シュッコンルピナス(ルピナス):重点対策外来種-48。北米大陸原産。杉並区で撮影:2017/03/10 |

コマツヨイグサ:重点対策外来種-51。北米原産。借用画像:© 福原達人氏 コマツヨイグサ:重点対策外来種-51。北米原産。借用画像:© 福原達人氏 |

トウネズミモチ (花):重点対策外来種-53。杉並区で撮影: 2016/06/20 |

トウネズミモチ (果実):重点対策外来種-53。中国原産。果実のつきかたがすごい。杉並区で撮影: 2012/01/17 |

トウネズミモチの果実を食べるウソ:重点対策外来種-53。借用画像:©高久晴子氏。 |

ツルニチニチソウ:重点対策外来種-54。南欧州原産。撮影: 2016/04/19 |

ツルニチニチソウ:重点対策外来種-54。杉並区、道路沿いの花壇を占拠中です。撮影: 2017/10/09 |

外来ノアサガオ類1(宿根草のノアサガオ):重点対策外来種-55。杉並区で撮影: 2016/07/20 |

外来ノアサガオ類2(マルバアサガオ):重点対策外来種-55。杉並区で撮影:2017/08/29 |

シチヘンゲ(ランタナ)W-100日: (1)重点対策外来種-56。北米南部・熱帯南米原産。杉並区で撮影:2016/06/29 |

| 【生態系被害防止外来種リスト】(生被防):植栽に適さない植物: 杉並区北西部で確認-重点対策外来種 |

フサフジウツギ(ブッドレア)重点対策外来種-59。中国西部原産。杉並区で撮影:2016/07/06 |

オオブタクサ:重点対策外来種-63。W-100日。北米原産。借用画像:「福原のページ」©福原達人氏。 |

セイタカアワダチソウ:W-100日:重点対策外来種-64。北米原産。 杉並区で毎年確認。会津で撮影:2016/07/24 |

| 上段左端画像 フサフジウツギ(ブッドレア)の学名: 2016/07/07 | ||

|

ブッドレアの学名を調べたら面白いことが分かりました。 1)学名の命名者: フランスの植物学者 フランシェ: A. R. Franchet (1834-1900)です。★本サイトのここで詳細にジャンプします。上から6人目です。フランシェは1887、学名の種形容語を 「davidii」 として発表しました。 2)種形容語の意味: 「ダヴィドの」という意味で、フランスの博物学者で神父のアルマン・ダヴィド氏に献名されました。ダヴィド氏は中国で布教活動をしながら、パンダやハンカチノキを欧州へ紹介しました。 |

|

外来性タンポポ種群:重点対策外来種-66、100:日本。欧州原産。杉並区で撮影:2015/04/06 |

オオカナダモ:重点対策外来種-69、100:日本。南米原産。杉並区で撮影:2017/10/08 |

コカナダモ:重点対策外来種-70、W100:日本。北米原産。善福寺川で撮影: |

ホテイアオイア:重点対策外来種-75。W100:日本・IUCN。熱帯アメリカ原産。杉並区で撮影:2017/10/08 |

キショウブ :重点対策外来種-76。W100:日本 。欧州~西アジア原産。杉並区で撮影:2016/04/30 |

コゴメイ:重点対策外来種-77。在来種のイ は茎の髄が詰まるのに対し、本種は隙間がある。遺伝子汚染の可能性があるので、イの生育地へ絶対持ち込まない。杉並区で2019/06/13。 |

ノハカタカラクサ :重点対策外来種-78。南米原産。杉並区で撮影:2015/05/10 |

メリケンガヤツリ:重点対策外来種-84。熱帯アメリカ原産。杉並区で撮影:2017/09/18 |

ヒメイワダレソウ:重点対策外来種-96。南米原産。杉並区で撮影: 2015/06/01 |

| 【生態系被害防止外来種リスト】(生被防):植栽に適さない植物: 杉並区北西部で確認-その他の総合対策外来種等 |

ヒメツルソバ:その他の総合対策外来種-106。中国南部~ヒマラヤ原産。杉並区で撮影:2016/04/24 |

ムシトリナデシコ:その他の総合対策外来種-110・欧州原産。杉並区で撮影:2016/04/24 |

ヒイラギナンテン:その他の総合対策外来種-113。中国~ヒマラヤ原産。杉並区で2011/03月 |

ピラカンサ類 (1)その他の総合対策外来種-119。杉並区で撮影: 2013/05/06 |

ピラカンサ類 (2)その他の総合対策外来種-119。杉並区外で撮影:©高久晴子氏・2013/1月 |

アレチヌスビトハギ(1)その他の総合対策外来種-121。杉並区で撮影:2010/09/15 |

上が在来種のヌスビトハギ・下がアレチヌスビトハギの果実:その他の総合対策外来種-121。杉並区で撮影 |

オオキバナカタバミ:その他の総合対策外来種-122。南アフリカ原産。杉並区で撮影:2015/04/17 |

ナンキンハゼ:その他の総合対策外来種-123。中国大陸中南部原産。杉並区環状八号線の街路樹 |

アレチハナガサ類(アレチハナガサ)その他の総合対策外来種-130。南北米原産。杉並区で撮影:2016/06/14 |

アレチハナガサ類(ヤナギハナガサ)その他の総合対策外来種-130。杉並区で撮影:2016/07/20 |

チョウセンアサガオ:その他の総合対策外来種-131。熱帯アメリカ産が多い。杉並区で撮影:2017/10/05 |

アメリカセンダングサ:その他の総合対策外来種-136。北米原産。借用画像:©福岡達人氏 |

アメリカオニアザミ: その他の総合対策外来種-138:欧州原産。杉並区で撮影: 2016/08/29 |

ハルシャギク-:その他の総合対策外来種-140:北米西部原産。撮影:会津で撮影: 2016/07/24。 |

ヒメジョオン:その他の総合対策外来種-141。北米原産。杉並区で撮影: 2016/06/14 |

マルバフジバカマ:その他の総合対策外来種-143。北米原産。杉並区で撮影:2017/10/08 |

フランスギク:その他の総合対策外来種-146。欧州原産。杉並区で撮影:2016/05/11 |

| アラゲハンゴンソウ(様々な園芸品種が開発されている) | ||

アラゲハンゴンソウ:ルドベキア・タカオ? その他の総合対策外来種-147。杉並区で撮影:2016/08/01 |

アラゲハンゴンソ:ルドベキア・ヒルタ? その他の総合対策外来種-147。杉並区で撮影:2016/06/29 |

アラゲハンゴンソウ:グロリオサ・デージー? その他の総合対策外来種-147。杉並区で撮影:2016/06/29 |

タカサゴユリ:その他の総合対策外来種-149。杉並区で撮影:2016/08/10 |

タカサゴユリ: 花: 外側に赤紫色の筋あります。杉並区で撮影2019/08/09 |

タカサゴユリ: 葉: 上画像真は細い。花・葉とも変化があり、似たようなユリをご近所でみかけたら、ご注意下さい。杉並区で撮影2019/08/09 |

ハナニラ :その他の総合対策外来種-150。アルゼンチン原産。杉並区で撮影:2017/03/18。 |

ヒメヒオウギズイセン:その他の総合対策外来種-151。南アフリカ原産。杉並区で撮影:2016/06/26 |

メリケンカルカヤ:その他の総合対策外来種-152。北米原産。杉並区の空き地で撮影:2016/12/16。 |

パンパスグラス:その他の総合対策外来種-154。アルゼンチン原産。j神代植物園で撮影:2010/12/11 |

セイバンモロコシ:その他の総合対策外来種-157。南アフリカ原産。杉並区駐車場で撮影:2016/08/03 |

ツルドクダミ:その他の総合対策外種-159。台湾原産。杉並区で撮影:2016/08/15 |

シマスズメノヒエ:その他の総合対策外来種-172。j杉並区で撮影:2017/09/14 |

ビワ:産業管理外来種-178。杉並区で撮影:2014/06/30 |

ハリエンジュ(ニセアカシア):産業管理外来種-179。W100:日本。杉並区で撮影:2013/05/04 |

| 13.生態系サービス |

||||||||||||||

生態系サービスとは=「自然の恵み」: 人間生活が生きものや自然から得るいろいろな恵みのこと。

|

||||||||||||||

| 身近な自然の恵み | ||||||||||||||

調整サービス:明治神宮の落葉は外に出さずに、100年近く堆積させてきた結果、約1mの高さの土になったとのこと。上画像左側は参道、右側は土手になっていて、そのことを示している。厚い落葉の層は雨水の一時貯留地でもあり、微生物や土壌動物の生息の場でもあり、落葉は彼らによって腐葉土となり、自然が循環している。明治神宮で撮影:2015/04/06 |

文化的サービス: 樹木に囲われた草地の中で、虫とふれあうことができる公園が杉並区にある。そこで撮影したのが上画像。年長の子供が、年少の子供たちに虫を見せている。このような、生きものとのふれあいの場となっている公園も、文化的サービス提供の一つになっているのではないだろうか。 撮影:2015/05/15 |

基盤サービス:「人を含む動物の生活は植物の生活なしには成り立たない。植物が作り出す有機物を植物として直接食べたり、間接的に利用している。大気中に酸素は約20%ふくまれているが、これは植物による数十億年にわたる光合成の結果によるものだ」。杉並区農業祭で購入した野菜を撮影:2015/11/08 |

||||||||||||

| 14.生物多様性の背景:主な国内の動き |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 14-1 国連生物多様性条約第15回締約国会議 2022/12/19:カナダモントリオールで開かれたCOP15 |

||||||||||||||||

| 【2030年までの使命(ミッション)】人と地球のために自然を回復の道筋にのせるため、生物多様性の損失を食い止めるとともに反転させる緊急の行動をとること。 【2030年までに達成すべき行動の世界目標(ターゲット)】生物多様性への脅威の低減。

|

||||||||||||||||

| 15 東京都23区地域における生物多様性に関する計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||