フジ棚・撮影: 5月・鳥川 豊氏

| 最新更新日:2020/12/01・掲載画像:他に明記なき場合筆者 |

| 緑地:都市公園の役割(公園の多面的機能) 下の濃紺の字の上でクリックすると、その場所へジャンプします。 |

|||||||||

|

| はじめに:本ページでは都立善福寺公園を念頭に置いて書いています。 |

・ 1930:都市計画法により「善福寺風致地区」を指定、 ・ 1934:(社)善福寺風致協会設立認可、会長に内田秀五郎氏就任、 ・ 1935:池水面拡張開始(情報:東部緑地公園事務所:2024/11/29)* ・ 1942:都市計画法により「都市計画善福寺公園」計画決定、 ・ 1935(昭和30年代):湧水枯渇(情報:東部緑地公園事務所:2024/11/29)*:本HPの5-2に枯渇当時の写真掲載 ・ 1961:東京都告知により「善福寺公園」開園。2024/11/30現在:面積80,264,47㎡(情報:東部緑地公園事務所:2024/11/29)* ・ 1966:深井戸完成(情報:東部緑地公園事務所:2024/11/29)*。 ★さらに本サイト「地元学:内田翁-6」を参照下さい。 「マネージメント III 東京の緑をまもるとともに、 都市の環境や安全、歴史と文化をまもる」、 「マネージメント III 東京の緑をふやすとともに、まちの魅力と都民の幸福感をふやす」、 「マネージメント III 多様なニーズに応え、多くの人に必要とされる場所にかえる」。 特に「マネージメント I 」の中では「生物多様性の保全と回復」として、 「・生物の生息環境を整備、順応的な管理を実施」としている(東京都HP、パークマネージメントマスタープラン(概要版)2024/11/30閲覧。 ・『石神井・善福寺公園』佐藤保雄、1981、㈱郷学舎 ・『善福寺池・50年の歩み』(社)善福寺風致協会 |

| 1)火災の延焼防止(防火樹:常緑広葉樹は「緑の要塞」) |

1)高木の常緑広葉樹には 防火樹としての機能がある |

2)井草八幡宮の多層構造の常緑樹。★本サイト「スダジイ」参照。区内で撮影:2010/10/13 |

3)妙法寺のスダジイは境内を守る「緑の要塞」。区内で撮影:2012/08/17 |

||||

| 関東大地震で避難民の命を守った岩崎邸は「緑の要塞」 | ||||||

参考図書:『緑と水のひろば32』、(財)東京都公園協会、平成15(2003)年6月 |

||||||

4)都立旧岩崎邸庭園入口: 撮影:2015/08/15 |

5)現在の旧岩崎邸地図:「かつては約15,000坪(約50,000㎡)の大庭園だった」。現在は約1/3に縮小。 |

6)東大病院入院病棟10Fの食堂から撮影。縮小された現在でも、地域の「緑の要塞」:撮影:2015/08/20 |

||||

7)同庭園の外塀の内側は常緑広葉樹で囲まれている。撮影:2015/08/15 |

8)ジョサイア・コンドル設計:竣工1896、氏中期の作品。撮影:08/08 |

9)建物東側の芝地: 奥はサンゴジュ、スダジイなど常緑樹が囲む |

||||

| 2)防風・防塵・防音 |

1)高木の常緑広葉樹には防風・防塵・防音効果がある。 |

2)シラカシの高垣: ★本HP「シラカシ」参照。杉並区の角川庭園で撮影:2009/10/20 |

3) シラカシの高垣: 家屋北側に植栽されていたので撮影:2011/09/16・杉並区 |

4)アラカシの高垣:★本HP「アラカシ」参照。杉並区で撮影:2012/08/17 |

5)今はないスダジイ(北側に植栽されていた)。★本HP「スダジイ」参照。杉並区で撮影:2009/11/23 |

6)茅葺屋根の農家+北側に植栽された樫高垣(2階層)。三富新田で:2010/03/27 |

| 3)ヒートアイランド現象の緩和 | |

1)クールアイランド: 夜、「緑の塊」から冷気が外に、にじみ出る現象 |

2)夏、日中に訪問できる公園は杉並区では少ない。撮影: ©鳥川 豊氏 |

3)盛夏でも涼を求めて来園者 撮影: ©鳥川 豊氏 |

|

| 4)地表の浸食緩和・洪水緩和・落葉の循環 |

- 2015/04/06 ★参考サイト「命の循環」NHK for school。 ★参考サイト*1「明治神宮の自然」、「ウォーターネットワーク」の「明治神宮奉納コンサート2002」 ★参考番組:NHKスペシャル「明治神宮不思議の森-100年の大実験」2015/05/02放映。 ★本HP「緑の回廊」の5「緑をつなげる」から下部(3)の「エコガーデン」を選んでください。 実施した腐葉土作りをご覧になれます。ここの落葉溜ではカブトムシの幼虫を確認していません。 同じ区内でも下2段中央写真の善福寺公園ではカブトムシの幼虫を確認しています。この違いは、市街化度 の違なのでしょうか。 |

1)林試の森公園の看板を撮影:同公園は落葉を園内で溜めて雨水が周辺へ流出しない工夫をしている |

2)明治神宮(JR原宿口) 。外国からの方が多かった。撮影:2015/04/06 |

3)参道と左手の林の高さの違いに注目。左写真左の鳥居の足元で撮影:2015/04/06 |

|

4)*1「参道から森を見ると1m以上土が盛り上がっているのがわかる。これは木々の葉が森に返され、腐葉土となったものだ」。上写真の右手の土手に白い点々が見えるが、これは最盛期のクサイチゴの花々。明治神宮で撮影:2015/04/06 |

5)杉並区「落葉感謝月間」に参加し、区道の落葉を落葉溜に入れる作業をした際に撮影。落葉を柵の中に詰め込み、大人数人で踏み固め、上からシートを敷き、飛ばないように枝を数本置いた。それだけで1年後には立派な腐葉土になった。撮影: 2012/11/21 |

6)落葉溜にカブトムシの幼虫が!落葉溜のある地域にカブトムシが潜在的に生息していれば、落葉溜の中にカブトムシが卵を産み、幼虫が育っていることがある。(注意)地域外の昆虫の持込は、遺伝子汚染につながる危険がある。地域外で採集した昆虫は自宅で、外に出ないよう注意して飼育して下さい。撮影:2010/10/27。 |

|

| 5)土砂崩壊の緩和 |

| 善福寺公園に今も残っているクヌギ(どんぐりの木)は「深根性・直根性で土をつかみ、斜面の土崩れ防止に役立っている」: 『日本一木を植えた男-宮脇 昭』日本放送出版協会、2005.06/07号 P105。 |

1)★本HPクヌギ等(どんぐりがなる木:深根性・直根性で土をつかみ、斜面の土砂崩壊防止に役立。 |

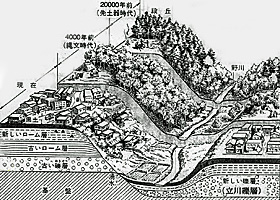

2)出典『杉並の地形地質と水環境』杉並区、2007 |

大正期ぐらいまでの武蔵野台地の土地利用: ①平地:水入手が困難なため乾燥に強い野菜畑、 ②川沿低地(水が入手可能:田んぼ、 ③斜面:土砂崩壊防止の機能を持つクヌギ・コナラ中心の農用林(炭・薪・肥料など)。自然に学び、自然に即した適地・適農の循環型農業が実施されていた。 |

|

| 6)レクリエーションの場 |

| 市街地にある善福寺風致公園: 四季折々に草木、昆虫、野鳥などの自然が感じられる公園なので、幼稚園・小学校の遠足や、各種グループなどの活動の場になっています。また毎日、体操、散歩などを楽しまれている方々も多い、市街地の中の貴重な公園です。 |

1)小学生の遠足: 上池で撮影:2007/5月初旬・©鳥川 豊氏 |

2) 幼稚園の遠足: 上池で撮影:2008/5月中旬・©鳥川 豊氏 |

3) 絵画グループ: 下池で撮影:2009/6月下旬・©鳥川 豊氏 |

|

| 7)教育・学習の場 2019/05/12 |

|

|

1)武蔵野東小学校の参加者の皆さん:「自然発見ビンゴ」の16問に回答しながら観察したので、ゲーム感覚で熱心にスタッフの説明を聞いてくれました。 |

2) 主催者の一人、安藤伸良氏のイヌビワとイヌビワコバチの共生関係の話を聞く子供たち。 |

3) ルーペを使って熱心に観察する参加者たち。 |

|

4)スイカズラ(honey suckle)の花の蜜を味わう。白花・黄花と味わってもらうと、「白花が甘い!」との返事でした。 |

5)アカスジキンカメムシの5令幼虫が観察できました。、 |

6)ショカツサイでアブの仲間を発見。 |

|

| 8)野生生物の生育・生息の場 |

「生物多様性基本法」(2006/06/06施行)の前文「我らは、人類共通の財産である生物の多様性を確保し、そのもたらす恵沢を将来にわたり享受できるよう、次の世代に引き継いでいく責務を有する」。 (第3条~第7条)では、生物多様性の保全と持続可能な利用について基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間の団体の責務を規定している。 |

1)★本HPコガマ:水辺環境。撮影:善福寺公園・2020/07/13。 |

2)シロバナサクラタデ:水辺環境。撮影善福寺公園・2011/10/02 |

3)ニリンソウ: 春植物、湿潤な落葉樹下。撮影:善福寺公園・2011/04/15。★本HP「クヌギ」参照 |

4)マコモ:水辺環境。撮影:2012/10/29。★本HP「マコモ」参照 |

5)ハンノキ:水辺環境。ミドリシジミの食餌植物。撮影:13/06/24。★本HP「ハンノキ」参照 |

6)コムラサキ:食餌植物は水辺のヤナギ類。撮影:©高久晴子氏。★本HP「アカメヤナギ」参照 |

7)ミズイロオナガシジミ:食餌植物:クヌギ・コナラなど。撮影:善福寺公園。★本HP「コナラ」参照 |

8)オオミズアオ:撮影:2011/04/24©安藤伸良氏。 ★本HP「ミズキ」参照 |

9)モノサシトンボ:水辺環境。撮影:2013/07/29。★本HP「マコモ」参照 |

10)ハグロトンボ:撮影は別地。水辺環境。善福寺公園で確認2013/07/29。★本サイト「マコモ」参照 |

11)アズマヒキガエル:池で産卵。水辺の減少で個体数減少。下の池で撮影:2011/10/12 |

12)ニホントカゲ:石垣等の減少で個体数が減少。★本HP 俳句。上の池で撮影: 2017/05/06 |

13)ニホンカナヘビ:タケ枝の粗朶を置いたら個体数が増加した。撮影:善福寺公園・2017/05/06 |

14)ニホンヤモリ:建築物の変化で減少。撮影:善福寺公園・2009/05/15 |

15)アオダイショウ:上の池で撮影:2010/05/09。下の池でも見ている。2017/05/06。 |

16)アズマモグラ:ミミズなどの餌が得られる環境。撮影:善福寺公園・2009/06/10 |

17)カイツブリ: 撮影:善福寺公園上の池・2020/02/07。 |

18)オオタカ: P善福寺公園は冬期の行動圏内で、営巣はせず。撮影:2009/01/22©高久晴子氏 |

| 9)美景観の創出 @善福寺公園 |

| 【春】 @善福寺公園 | |||

1) ★本HP ウワミズザクラ: 2018にようやく花を確認でき撮影できました。本種は善福寺公園で唯一本です。撮影:2019/04/21 |

2) オオジシバリ: 池のほとりで撮影:2017/05/02 |

3)★大コブシ(背景はコハクチョウ):工事後、1本の大コブシが完全に枯れ、もう一本も弱ってしまいました。コハクチョウが飛来して撮影:2006/3月旬・©鳥川豊 |

|

| 【春-★本HP、ソメイヨシノ】 @善福寺公園 | |||

1)桜散る上の池:俳句1へジャンプ。撮影:2009/04上旬・©鳥川 豊氏 |

2) 対岸の桜: 上池で撮影:2008/3下旬・©鳥川 豊氏 |

3) 写生:俳句2へジャンプ。下池で撮影:2009/4月上旬・©鳥川 豊氏 |

|

| 【春-鯉のぼり】 @善福寺公園 | |||

1) ゆったり泳ぐ鯉: 撮影:2009/04/24・©鳥川 豊氏 |

2) 二重の鯉: 撮影:2009/04/24・©鳥川 豊氏 |

3) 水鏡する鯉のぼり:左字をクリックすると、俳句へジャンプ。撮影: 2021/04/30 |

|

| 【初夏】 @善福寺公園 | |||

1) ★本HPノイバラ: 池に花枝が垂れさがる風景。2019/05/15 |

2) ★本HPウツギ: 池に花枝が垂れさがる風景。★本HP 俳句1、俳句2。撮影:2009/5下旬・©鳥川 豊氏 |

3) ★本HPニワトコの果実: 鳥が食べてしまうのが先か、撮影が先か。2019/06/04 |

|

4) ★本HPタイリンキンシバイ: 撮影:2019/06/01 |

5) サツキ: 撮影:2019/06/08 |

6) ★本HPアジサイ(テマリ系): 撮影:2019/06/08 |

|

7)ハナショウブ:近年、紫色のハナショウブが見られず、帰化種のキショウブに代わった。撮影:2017/06/09 |

8) ガクアジサイ: 本公園の中でも色が濃いブルーの株。撮影:2019/06/08。 |

9) アジサイ群落と都電の敷石: 撮影:2019/06/26 |

|

| 【夏】 @善福寺公園 | |||

1) ニガクサの花にダイミョウセセリ: 撮影:2020/07/13 |

2) セミの羽化: 撮影:2015/07/25 |

3) 夕立雲: 撮影:2018/08/03 |

|

4)

4)