| 植物 と 地元の歴史 ★下アンダーラインのある文字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

||

| 地域の文化に根ざした植物に地域のアイデンテイ-を探す | ||

| メニュー:下番号をクリック下さい。 |

| 1. 植物 と 町名・駅名 | 2. 植物 と 伝統行事 | 3. 武蔵野台地の春告花 | |

| 4. 武蔵野台地の低木 | 5. | 6. | |

| 1. 植物名 と 町名・駅名・他 ★下アンダーラインのある文字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

|||

| (1) 植物:イグサと町名など ★イグサ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

|||

1.【植物:イグサ】湧水池だった善福寺池の歴史を担う水辺の植物。撮影:善福寺公園・2011/12/04. |

2.【植物イグサの花】善福寺池周囲のイグサは在来種で、杉並区内で、今では貴重。撮影:2025/05/10. |

3.【西武線の駅名はイグサから】上画像は上井草駅構内で撮影。 |

|

4.【町の町名はイグサから】上画像は杉並区上井草で撮影。 |

5.【「井草式土器」名はイグサから-1】借用画像:「縄文人と貝塚」P17.戸沢充則氏・©六興出版。 |

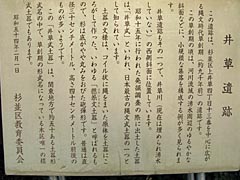

6.【「井草式土器」名はイグサから-2】撮影:「井草遺跡」杉並区教育委員会の看板・2012/08/27 |

|

| (2) 植物:オギと町名・駅名 ★ オギ左字をクリックすると本HPの植物の詳細へジャンプ。 |

7.【植物:オギ】:武蔵野台地の水辺のヨシと原のススキの間に生育。撮影:杉並区北西部・2023/11/11 |

8.【JRの駅名はオギから】上画像は荻窪駅構内で撮影。 |

9.【町名・荻窪駅名はオギから】:撮影:JR荻窪駅に停車中の車両・駅北口に植栽されているオギ。 |

|

| (3) マメガキは旧町名:柿ノ木町・柿木図書館名・柿木公園に名を残す ★ マメガキ:左字をクリックすると本HPの植物の詳細へジャンプ。 |

1.【植物:マメガキの果実】用途は柿渋と甘柿用の台木。撮影:上井草1丁目の柿木公園・2018/11/18 |

2.【柿木公園のマメガキ】小さいマメガキがたわわに実っている。撮影:上井草1丁目の柿木公園・2018/11/18 |

3.【図書館名】はマメガキから:撮影:柿木図書館・20.13/11/23。図書館の住所:杉並区上井草1-6-13 |

|

4.【町名:柿ノ木町はマメガキから】:撮影:杉並区上井草の個人宅の表札・2013/11/23 |

5.【柿渋を塗った茶箱】柿渋には防虫・防腐・防水などの効果があるので、昔は建具・家の外壁・道具の柄などに使われた。 |

6.【小さく収穫されないマメガキは鳥のご馳走】柿が熟す頃、様々な鳥が飛来して、柿を食べている。借用画像:©高久晴子氏。 |

|

| 2. 植物 と 伝統行事:2025/03/20 ★下アンダーラインのある文字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

| (1) 植物:★カジノキ と 伝統行事など |

★下画像3:【シンプルな七夕飾り】2025/06/27 京都の冷泉家に伝わる七夕飾りの一つに角盥(つのだらい)と呼ばれる器に、願いごとを歌にして梶の葉に記して浮かべるしつらいがある。 京都の花屋「みたて」が七夕に提案するのは、梶の葉を使ったシンプルな飾り。須恵器に水を張り、梶の葉をそっと浮かべる。願いごとは葉に書かず、心の中でそっと祈る。 器に梶の葉を一枚浮かべるだけの七夕飾りはシンプルで取り入れやすい。 |

1.【植物:カジノキ】杉並区の旧農家の敷地に本種があり、剪定する際に5本いただいた。公園職員の方が育ててくだっさり、2本が根ずき、移植。その1本が上画像の「水辺の復元地③」で撮影:背景は善福寺池・2021/08/07。 |

2.【七夕の短冊の元はカジノキの葉】古くは、七夕の短冊として使われていた。撮影:杉並区大宮八幡宮・2014/06/30。 |

3.【梶の一葉の七夕飾り】 上画像は今風の簡単な七夕飾り。四季折々の歳時記を、京都の花屋『みたて』が植物を通して表現する一例。作成・撮影。借用画像:©服部紀子氏。 |

|

| (2) 植物:チガヤ と 伝統行事など:2025/05/30) ★チガヤ左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

1.【植物:チガヤ】撮影:善福寺公園の擬木下のチガヤ。チガヤは土をつかむので土留めになる・2022/04/28。 |

2.【行事:夏越祓いの茅の輪】「かつては茅の輪の小さいものを腰につけたり首にかけたりした」(wiki.閲覧:2025/05/30)。上画像は井草八幡宮の「夏越の祓い」に参加していただいた。2013/06/30 |

3.【行事:夏越祓いの茅の輪くぐり】撮影:杉並区大宮八幡宮茅の輪をくぐる神官たち・2014/06/30。6 |

|

| (3) 植物:マコモ と 伝統行事など ★マコモ左の文字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

7.【植物:マコモ】沼沢地や河川の周囲に生育する水辺の抽水植物。都のRDリスト(2013)に掲載。撮影:善福寺池・2022/09/22 |

8.【マコモで作る★七夕馬-1】地元の農家の方に教えていただいた七夕馬。上画像の背景の板は180x90cmのコンパネなので、馬の大きさをご想像ください。 |

9.【マコモで作る七夕馬-2】上画像は特別に卓上サイズで作っていただいたもの。敷き葉はカジノキ。★上掲載画像「2_(1)_1」を参照。提供:菅野温子氏。 |

|

| 3. 武蔵野台地の春告花(在来種):記:2025/03//31 ★下アンダーラインのある文字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

|||

| (1) 【春告花】スイカズラ科★ ウグイスカグラ:左字をクリック | |||

| 1.【春告花:ウグイスカグラ】花期は2月頃から1ヶ月近く咲き続ける低木。 2.【ハチとウグイスカグラ:虫媒花】:「昆虫のコガタホオナガヒメハナバチは、ウグイスカグラをほぼ専門的に訪花するハチ」。 ★下画像:3(借用画像©三鷹市)を参照、★三鷹市HP、閲覧:2025/03/30)。 |

1.【ウグイスカグラの花-1】勉強会でカメラを忘れて借用しました、2025/03/28・©竹内 寛氏 |

2.【ウグイスカグラの花-2】ピンクで、小さな星の形。撮影2010/03/10 |

3.【ウグイスカグラとコガタホオナガヒメハナバチ】借用画像:©三鷹市(閲覧:2025/03/30) |

|

| (2)【春告花】モクレン科★コブシ:左字をクリック | |||

1.【コブシの花】林を背景に撮影:善福寺公園・2021/03/23 |

2.【水面に映る大コブシ】と呼ばれたコブシ。が、今はない。借用画像:2007/03/18・©鳥川 豊氏 |

3.【コブシの花】撮影:小金井公園(目線で観察できる樹形に剪定されている)・2014/03/24 |

|

| 4. 武蔵野台地の低木たち(在来種)が地域の生態系を支えている:記:2025/03//31 ★下アンダーラインのある文字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ |

|||

| 樹木の花、樹木の果実が地域の生態系を支えている。本「4.」の植物は虫媒花で鳥散布。但し、4-1の散布方法は不明。 |

|||

| (1)【武蔵野台地の落葉低木】アジサイ科★ウツギ:左字をクリック | |||

【1番】卯の花*の・匂う垣根に・時鳥(ほととぎす)・早も来鳴きて・忍音もらす・夏は来ぬ。 【2番】五月雨の・そそぐ山田に・早乙女が裳裾(もすそ)ぬらして・玉苗植うる・夏は来ぬ。 |

1.【ウツギの花】善福寺池を背景に下垂するウツギ。撮影。借用画像:2009/05/24・©鳥川 豊氏 |

2.【ウツギの用途の一つ】花を密につけ・低木で・良く分枝するので、公園樹樹として植栽される。撮影:杉並区の公園・2024/05/15 |

3.【ウツギの堺木】三富新田の畑の堺木はウツギだった。後にチャノキに変わっている。撮影2010/03/27 |

|

4.【茨城町の畑地境界に植えられた境木のウツギ】借用画像:©農業環境技術研究所、H24/19号、「畑地域に残る多様性と地域性」閲覧:2025/05/30)。 |

5.【ウツギと昆虫】ウツギの花にウツギノヒメハナバチが訪花。借用画像:©高久晴子氏。 |

6.【ウツギと昆虫】ウツギの花にアオスジアゲハ。2025/05/24 |

|

| (2)【武蔵野台地の低木】レンプクソウ科★ガマズミ:左字をクリック | |||

1.【ガマズミの花】撮影:善福寺公園・2022/05/21 |

2.【ガマズミの果実】赤い果実が鳥を誘う。撮影:善福寺公園・2023/11/11 |

3.【ガマズミと昆虫】甲虫の仲間が訪花。撮影:高尾山・2011/06/10 |

|

| (3)【武蔵野台地の低木】バラ科★カマツカ:左字をクリック | |||

1.【カマツカの花】:撮影:杉並区西部・2013/04/22 |

2.【カマツカの果実】撮影:杉並区北西部2010/11/27 |

3.【カマツカと昔話】:上段「2」の「牛殺しの木」が掲載されている桃四小開校50周年記念誌、P54。 |

|

| (4)【武蔵野台地の低木】ハイノキ科★サワフタギ:左字をクリック | |||

善福寺公園のサワフタギは過去には数本あったが、杉並区発行2025/03月の『杉並区自然環境調査報告書-8次』では、1本のみとなった。 |

1.【サワフタギの花】撮影:関町の千川上水・2010/05/15 |

2.【サワフタギの果実】色は珍しい瑠璃色。借用画像(サイズ編集):©福原達人氏。 |

3.【サワフタギと昆虫】シロシタホタルガの幼虫はサワフタギの葉を食餌植物としている。借用画像:©高久晴子氏 |

|