2025/03/20・掲載画像:著作権は撮影者に、他に明記なき場合は筆者にあります。

| 緑と水の公園、善福寺公園 |

| 緑:1930年、国は善福寺池を中心とする景観地を都市計画風致地区に指定。これを受け、内田秀五郎(初代善福寺風致協会代表)はこの指定に実効性を持たせるために、風景を永久に保全すべく「地主を歴訪し、私費を投じて景観地約一万坪を東京都に提供」(*2)し、その後、1961年、風致地区内の*風致公園として都立善福寺公園は開園の運びとなった。 水:武蔵野台地三大湧水池の善福寺池。 |

| メニュー:下番号の上クリックすると、そこへジャンプ。 | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| 善福寺池が溢れた日 | 参考図書 |

.善福寺公園の池などの名称 | 地形と地質 |

水環境 | |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| (社)善福寺風致協会設立 | 武蔵野の原風景 |

エコトーン | |||

| 1 【善福寺池(上の池)が溢れた日】撮影:2017/10/23 & 2019/10/13★下5)画像 | ||

| ★下1)~4)画像:超大型台風21号の接近で数日前から雨が続き、2017/10/22も大雨が降った。ついに翌10/23未明に台風が静岡に上陸、東京を通過後、午前8時頃日立市沖へ抜けた。気象庁練馬の記録は、10/22は140mm、10/23は80mmの降水量。 |

||

1)池畔の遊具広場は水びたし。 |

||

| 2)善福寺池(上の池)の水は澄み、カモ類が静かに休んでいた。 |

||

3)地面から水が湧く:画像中央のカーブする敷石の右の黒い部分。 |

4)園路の一部は水でつかり、通行できず。園路に溢れた水が揺れている。 |

5)大雨の翌日、園路近くで湧水:撮影:2019/10/13。練馬観測所の12日の降水量は282mm。 |

| 2. 参考図書 | ||

*1『杉並区自然環境調査報告書-7次』:©杉並区(2020)。第1次の発行年は1985年 |

*2 『石神井公園・善福寺公園』佐藤保雄、画像:©㈱郷学舎:1981 購入:水と緑の市民カレッジ:5532-1306 |

*3『保全生態学研究』第5巻第1号、2000、©保全生態学研究会、「ランドスケープの変化が種多様性に及ぼす影響に関する研究」P43-89 |

*4 『かみなりさま-わが半世紀』P234-236、中西悟堂、画像©㈱永田書房?:1980/12月。氏は1929-1940に善福寺風致地区に居住 |

*5 『愛鳥自伝下』P316-319、©平凡社(平凡社ライブラリー29):1993/11月。氏は1929-1940に善福寺風致地区に居住。 |

*6『善福寺池五十年の歩み』画像:©善福寺風致協会、 1986 |

*7-1『武蔵野の植物』檜山庫三:画像:©井上書店、1965 |

*7-2神代植物園生物多様性センター、2012/4/28に開設の記念講演会:大場秀章氏が武蔵野の植物を紹介。上画像左側は檜山庫三。 |

*8『杉並区農業のあゆみ】画像:©杉並区・杉並区農業委員会、1985 |

| 地形・地質・水環境 | ||

*9『杉並の地形地質と水環境のうつりかわり』画像:©杉並区立郷土博物館 紀要別冊:2007/3月 |

*10『武蔵野扇状地の地形発達- 地形・地質と水理・遺跡環境』羽鳥謙三、2004/7/31、©地学団体研究会 |

*11 『杉並区立博物館研究紀要第11号』2003/3月、©杉並区 |

| 3 善福寺公園の池などの名称 | ||

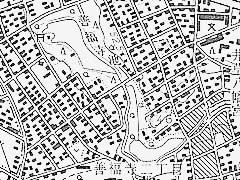

| 【池の名称】 1) 2) 3) 4) 資料を調べて使用している名称が様々なことが分かりました。これは私見ですが: 元となったのは、上記2)の国土地理院の地図ではないかと思われます。現在、下の池と呼ばれている場所は1939(昭和14)年に新設工事に着手、数年かけて完成したが、それ以前は「沼状で葦や真菰が茂り一部は田になっていた」(*6:はじめに・P45)。なので、工事前の池としては「善福寺池」のみだったので下の池は無記載になったのではないかと思います。 1930(昭和5)年、国が善福寺池を中心とする地区を都市計画風致地区に指定(*2:P59)したときには「善福寺池」」として登録された。その後、沼沢地が掘られ*1943(昭和18)年、下の池が作られた。そこで、分かりやすく★下3)画像の看板のように上の池、下の池が両「善福寺池」の横に追加され、その後は善福寺池上の池・善福寺池下の池になったのではないかと思われます。*「善福寺風致協会の活動の変遷についての研究」、『都市計画論文集』35,37-42、2000。 |

||

1)善福寺公園の地図:©公益財団法人東京都公園協会 |

||

2)©国土地理院の「吉祥寺」2002/09/01発行 |

3)善福寺風致地区の看板:左字をクリックすると拡大地図へ。撮影:善福寺公園バス停近く・2008/03/06 |

4)渡戸橋を南北に分けて、 北側を「善福寺上池」、 南側を「善福寺下池」 として区分し、植生調査が実施されている『杉並区自然環境調査報告書-7次』(杉並区発行)*1、「植物の地点別確認状況」、資料22~36 |

| 4-1:.地形と地質 | ||||

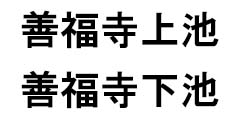

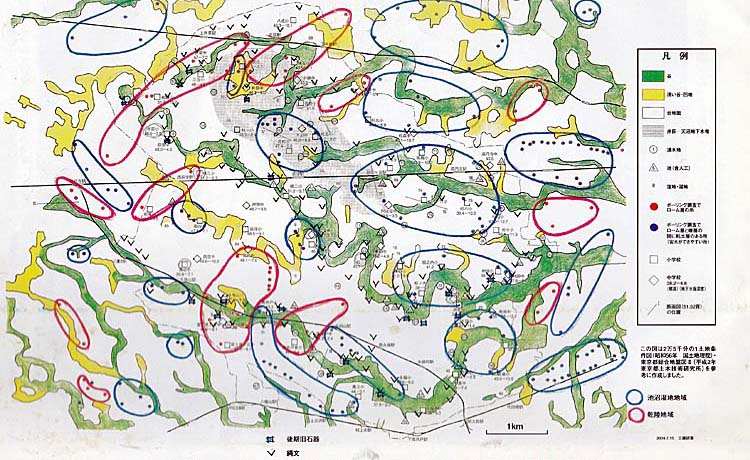

| 4-2:武蔵野台地の地形面区分:借用画像©*10:P4に3色の〇を加筆 | ||||

1)上から①●緑丸は三宝寺池、②●赤丸は善福寺池、③●黒丸は井の頭池で、標高約50mに位置する。それぞれの池を源流として①は石神井川、②は善福寺川、③は神田川で、それぞれの河川は白抜きの沖積面。 |

| 4-3 【善福寺池】:武蔵野台地三大湧水地の一つ、標高およそ50m | ||||||

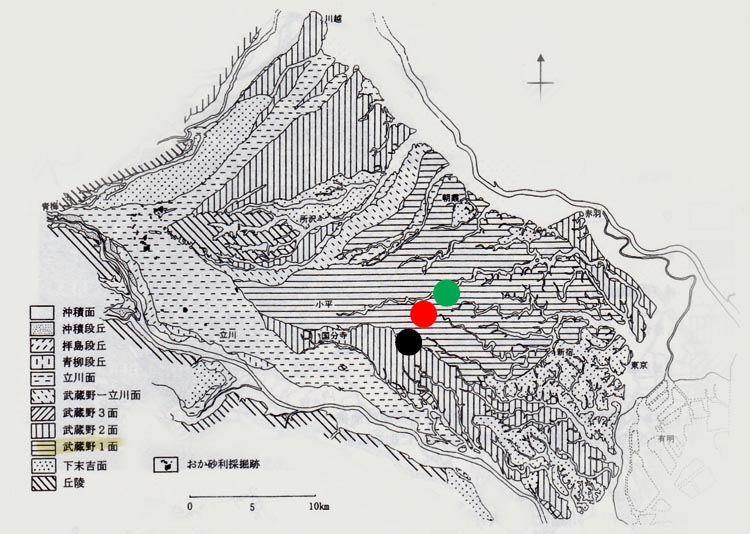

| 【善福寺池の湧水】*6:P42 |

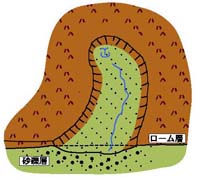

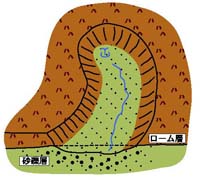

2)扇状地の礫の上に火山灰が降り積もる。湧出点とその流路の火山灰は流される。 |

3)更に火山灰が降り積もると、湧出点とその流路以外が高まり、高低差ができる。 |

4)水路はほぼ元の高さのままで、周囲より低く、水路部分が谷になり、周囲との高低差が大きくなり、善福寺池で5m弱。 |

|

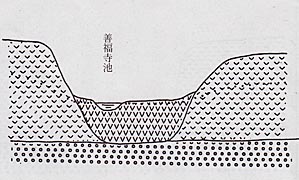

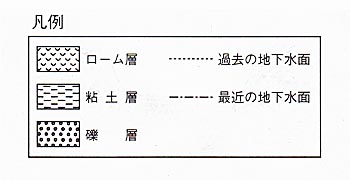

| 善福寺池、湧水地点断面図 | |

5)善福寺池の断面図:*11:P:51 |

6) |

| 4-4: 観察会:【善福寺池周辺の地形と地質】善福寺公園・2008/04/20 講師:加藤定男氏、*9の調査委員の一人。 |

|

7)ローム層の崖前で説明。 |

8)ローム層の赤土を何回も洗って鉱物を取りだし、顕微鏡で観察。 |

| 5-1. 水環境 | |

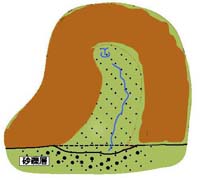

| 【杉並類層】 1 2 【水環境】礫層内部の豊富な伏流水が、多くの地点で水を湧き出させて湿地帯の多くの細粒の網目を作り出していた。ローム層と礫層との間に粘土層のある所は★下図1)の青点とそれを囲む環(「水環境」)。 【陸環境】かつて礫層堆積当時、河動の移動によって残された地表起伏の高所には乾陸をなしていた。礫層に直接ローム層が重なる所は★下図1)の赤点とそれを囲む環(「陸環境」)(*9:P32)。 【植物花粉分析】:神田川と善福寺川の川底の地層から停滞水性の珪藻化石がが多く検出された(*9:16)。また、杉並区全体の水環境ではハンノキの花粉が非常に多く、陸環境ではコナラ、ニレーケヤキ、マツ、スギの花粉が多かったので、原武蔵野の地表状態は水環境と陸環境との交錯であった(*9:32)。特にハンノキは過去の杉並の姿を浮かび上がらせるキーワードの一つといえそうだ(*9:P36)。 3 ・ 赤の丸囲いは乾燥地域 ・ 青黒の丸囲いは沼沢地域 ・ 緑色は谷:上から井草川(暗渠)、桃園川(暗渠)、地図中央部が善福寺川、下部が神田川 ・ 黄色は浅い谷、凹地、・ グレーは井荻-天沼地下水堆 |

|

1)*9(図24)を転写 |

| 5-2:善福寺池の涸渇 | ||||

| 【武蔵野台地の涸渇の要因】 |

||||

2)水量豊富な善福寺池の池畔で推量試験中に撮影:左端:内田町長。借用画像:©『第一期水道抄誌』。 |

3)善福寺池が涸渇:池は泥沼と化し、悪臭を放つようなった。借用画像:撮影:1956・©本橋泰蔵氏提供 |

4)遅野井の滝:善福寺池涸渇のため1957年、千川上水を分水導入し遅野井滝より放流するもそれも涸渇し、今は深井戸からの揚水。撮影:2008/04/11。 |

||

| 5-3:善福寺池涸渇後の地下状況 | ||

5)善福寺池:池の周囲は田んぼで初夏にゲンジボタルが自然に飛び交うのは、このような環境があったから。借用画像:©杉並区広報課1946撮影 |

6)大樹が根返り:台風で善福寺池畔の大樹が根返りした。根が発達していない理由は上記5-3-2)だろうか?。借用画像:2009/07/09・©鳥川 豊氏 |

7)善福寺川の氾濫:2005/09/04、台風14号による集中豪雨で、善福寺川の越水等でビルの地下へ浸水した状況(杉並区)。借用画像:©国土交通省。 7)善福寺川の氾濫:2005/09/04、台風14号による集中豪雨で、善福寺川の越水等でビルの地下へ浸水した状況(杉並区)。借用画像:©国土交通省。 |

| 6. (社)善福寺風致協会設立 | ||

| 【善福寺風致地区】(*2:P59、74、88)・(*6:21、70、99) |

||

1)旧善福寺池(上の池):今より小さく、周囲に葦などが生い茂る辺鄙な池で、周囲は田んぼとして所有されていた。借用画像:©*6:P42。 |

2)善福寺風致地区:遠くに井荻町営水道の給水塔が見える。借用画像:©『事業誌昭和10年編』1935。 |

3)内田秀五郎翁の像(善福寺公園の銅像):(社)善福寺風致協会、初代会長として善福寺池周辺の自然景観を保つために力をそそがれた(*6:巻頭)。借用画像:©鳥川 豊氏 |

| 7. 武蔵野の原風景 | |

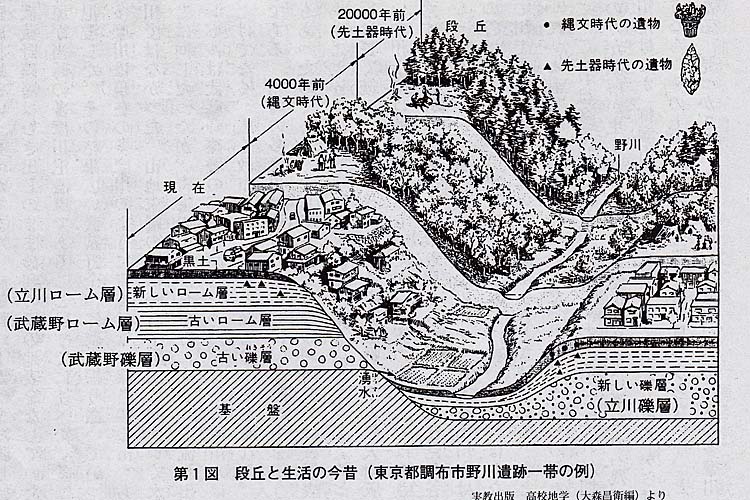

| 【武蔵野の原風景】(*11:P12~14) また、武蔵野台地の畑では麦・陸稲・高井戸きゅうり・井草のうど、大根などが江戸・東京の人々の需要を満たす野菜として出荷されていた。中でも大根は明治の半ば頃からたくあん漬にして出荷されるようになり、農家の大きな現金収入となった。中には外国航路の船会社、陸海軍などへ出荷する産地問屋になった人もあった(『杉並風土記上巻』「井草のたくあん屋」森 泰樹)。 |

|

1)「段丘と生活の今昔」、『高校地学』、実教出版、*11:P13 |

|

2)全国的なブランドとなった高井戸(四谷)杉丸太:谷筋よりやや高い斜面が杉にとっての適地。そのような環境を利用して杉丸太が出荷されていた。借用画像:©内藤庄右衛門家、『すぎ百科展』P38、杉並区立郷土博物館 |

3)井草のたくあん:内田秀五郎(左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ)は農作物に付加価値を付けるため台地の畑で採れる大根を沢庵として出荷することを奨励した。戦前・戦中は軍隊からの需要もあって生産地は賑わった。借用画像:©桃井第四小学校、開校50周年記念誌。 |

4)高井戸節成キュウリ:借用画像:©JA東京中央会 |

5)井荻ウド:借用画像:©JA東京中央会 |

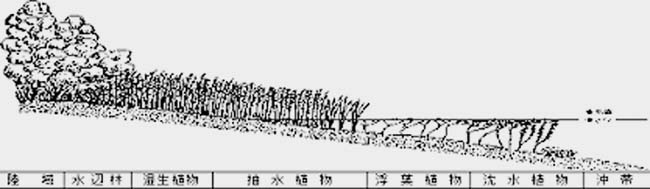

| 8. 水辺のエコトーン | ||||

| 【エコトーンとは】 「沿岸帯のように二つの性質の異なった環境が隣接し, その間に環境諸条件の傾斜や, それに伴う植物群落, 動物群集の移りゆきがみられるような地帯を, エコトーン(ecotone,推移帯または移行帯) と呼んでいる.」。(『水辺の自然環境』P2-3,1994・©桜井善雄)。 【善福寺公園で確認した自生の水辺の植物】*1、8次の2023/03//19までの現地調査。△過去の記録で同地にあった水辺の植物。 |

||||

| 善福寺公園:8次植生調査で確認した種:2024/10/10月現在 ★下種名にアンダーラインがある種名をクリックすると、本HPの詳細へジャンプ。 |

||||

| 水中で生育する植物 | 水辺の陸生植物 | |||

| 沈水 | 浮遊 | 抽水 | 草本 | 木本 |

| *エビモ、 *マツモ:2024年植生調査で確認 |

アオウキクサ | イグサ(イ)、コガマ、フトイ、マコモ、△ミツガシワ*4(都CR)、ヨシ。 |

オギ、クサヨシ、コスミレ、コブナグサ、シロバナサクラタデ(都NT)、セリ、ツボスミレ、ヒメクグ、ボントクタデ、ムラサキケマン、ヤナギタデ | アカメヤナギ、オニグルミ、ハンノキ(都UV)、 |

| ー | ー | ー | シダ植物:アスカイノデ(都VU)、イノデ、オオバノイノモトソウ、クサソテツ、シケシダ、リョウメンシダ | ー |

| *エビモ | 『杉並区自然環境調査報告書-5次』資料3:在来、善福寺川とその他調査地点に記載あり | |||

| *マツモ | 『杉並区自然環境調査報告書-3次』資料2:植栽、神田川に記載、下段の中西後堂の資料に記載あり | |||

| 中西悟堂が*4・*5に記載:戦前の善福寺風致地区で | ||||

| 沈水 | 浮遊 | 抽水 | その他草本 | その他木本 |

| クロモ、シャジクモ、セキショウモ、マツモ、 | コウホネ、ヒツジグサ | ミズタガラシ、ミツガシワ、ヨシ | アブラススキ、イチヤクソウ、ウメガサソウ、ウラシマソウ、ジョロウバナ(オミナエシ)、キキョウ、キンラン、ギンラン、ジュウニヒトエ、センボンヤリ、ツルボ、テンナンショウ、ナデシコ、ナンバンギセル、ヒトリシズカ、フタリシズカ、ヤマユリ、ワダソウ、ワニグチソウ、 | エゴノキ、クマシデ、コナラ、コブシ、スイカズラ、スギ、ネム、ノイバラ |

| エコトーン | ||

エコトーン模式図)借用画像:『水辺の自然環境』1994・©桜井善雄 |

| 沈水植物:8次植生調査で確認 | ||

| 【エビモ】ヒルムシロ科、ヒルムシ属、多年草の水生植物の中で、植物体全体が水面下にあり,根は水底に固着している植物。縮れた葉を持つ。 【ノート】善福寺公園でエビモを確認したのは2024/09/14の『杉並区自然環境調査報告書』に向けた第8次調査の日です。発見されたのは指導を受けている遠藤 博先生(左字をクリックすると本HPの関係頁へジャンプします)です。 |

||

1)エビモ:群落:撮影:善福寺公園・2024/10/12 |

2)エビモ:撮影:善福寺公園・2024/10/12 |

3)エビモ:借用画像(部分):©福原達人氏、サイズを編集。 |

| 【マツモ】 マツモ科マツモ属、多年草の水生植物の中で、根を欠き、水中を浮遊または特殊化した枝で水底に固着している。 | ||

4)マツモ:群落:善福寺公園・2024/10/12 |

5)マツモ: 善福寺公園・2024/10/12 |

6)マツモ:借用画像(部分):©福原達人氏、サイズを編集。 |

| 抽水植物 | ||

1)抽水植物のマコモ・ヨシの群落が見られる:善福寺池(下の池) |

||

2)浮遊植物:アオウキクサ |

3)抽水植物:イグサ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。 |

4)抽水植物:クサヨシ |

5)抽水植物:コガマ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。 |

6)抽水植物:コガマの群落:撮影:2021/12/09 |

7)抽水植物:フトイ:撮影:善福寺公園・2018/05/05 |

8)抽水植物:マコモの花:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。 |

9)抽水植物:△ミツガシワ(域外保全:都CR)。但し、戦前に善福寺風致地区で観察されている:*4 |

10)抽水植物:枯れヨシ |

| 水辺の植物(草本):撮影:他に明記なき場合は善福寺公園。 | ||

1)オギ:荻窪の町名の由来:オギとJR電車を荻窪駅で撮影 |

2)コブナグサ:撮影:善福寺公園、下池地区の本種、7次調査後未確認。 |

3)コブナグサの花序: 撮影:善福寺公園 |

4)ゴウソ:1株のみ。撮影:善福寺池(上の池)。 |

5)シロバナサクラタデ(都:VU)撮影:善福寺池(上の池) |

6)シロバナサクラタデ(都:VU)撮影:杉並区北西部 |

7)セリ:撮影:善福寺池(上の池)。 |

8)セリ:撮影:善福寺池(上の池)。 |

9)ツボスミレ:撮影:善福寺公園・個体数少 |

10)ヒメクグ:個体数少。撮影:善福寺池(上の池)。 |

11)ボントクタデ:撮影:善福寺池(上の池)。 |

12) ヤナギタデ撮影:善福寺池(上の池)。 |

| 水辺のシダ植物:大型の葉を持つシダ植物は水分条件の良い場所に生育。 撮影:他に明記なき場合は善福寺公園。 |

||

1)アスカイノデ: 左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。 |

2)イノデ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。区外で撮影。 |

3)リョウメンシダ: 左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。 |

| 水辺より少し上で生育しているシダ植物 | ||

4)オオバノイノモトソウ |

5)クサソテツ |

6) シケシダ |

| 水辺の植物:高木:撮影:他に明記なき場合は善福寺公園。 | ||

| 【荒川の中・下流域でよく見られる自然環境のタイプ】荒川上流河川事務所、荒川の自然、2024/12/20閲覧 ■ハンノキは比較的湿った場所や常に水に覆われているような湿地に見られます。 ■アカメヤナギなどのヤナギ類が茂る水辺の林は、荒川水系のほぼ全域に点在しています。 ■やや湿ったところではオニグルミが、それよりも乾燥している所ではエノキやムクノキなどが育っています。 ■善福寺池は善福寺川の水源で、善福寺川は荒川水系にあります。 |

||

1)オニグルミ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。 |

2)サイカチ:撮影:善福寺公園上池地区 |

3)ハンノキ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ、(都:VU)。 |

4)マルバヤナギ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。雌木が少ない。 |

5)エノキ:撮影:野川公園。『杉並区みどりの実態調査』2023(令和5))P65によれば、東京女子大学のエノキは株立ちで直径195cm。 |

6)ムクノキ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ。撮影:善福寺公園 |

Copyright (C) 2010 Suginami-no-Shizengaku. All Rights Reserved.