| 【冬】俳句 | ||||

| 句 番号 |

作成日 | 季語 *1に無記載の季語も含 |

句 番号 |

作成日 | 季語 *1に無記載の季語も含 |

| 2025冬 | 2501 初御空 | 2502 北颪 | 2503 冬欅 | 2504 寒椿 | 2505 雪煙 | n 2506冬菫 |

| 2024冬 | 2401冬芽 | 2402 巴水忌 | 2403 笹子鳴く | 2404 浮寝鳥 | ― | ― |

| 2023冬 | 2307 聖菓 | 2308 銀杏落葉 | 2309 冬一番 | ― | ― | ― |

| 2301冬欅 | 2302 雪兎 | 2303 凍蝶 | 2304 朴落葉 | 2305雪 | 2306 火事 | |

| 2022冬 | 2207 薄氷・雪 | 2208 吟行5句 | 2209 桜落葉 | 2210 聖樹 | 2211 障子 | ― |

| 2201 野水仙 | 2202 滑子汁 | 2203 冬芽 | 2204 冬蕨 | 2205 冬芽 | 2206 枯芙蓉 | |

| 2021冬 | 2107 朴落葉 | 2108 落葉 | 2109 花八手 | 2110 落葉 | ー | ー |

| 2101 寒の入 | 2102 氷華 | 2103 冬の蝶 | 2104 大鷹 | 2105 石蕗の花 | 2106 十二月 | |

| 2020冬 | 2001 冬茜 | 2002 落葉 | 2003 冬木 | ー | ― | ― |

| 2019冬 | 1901 鳰 | 1902 菰巻 | 1903 冬至 | ― | ― | ― |

| 2025年 |

| 6 【晩冬】冬菫 2025/02/06 | ||||

| 靴ひもの結びほどけて冬すみれ /やす くつひものむすびほどけて ふゆすみれ My shoelaces came undone, looking down and saw a winter violet in bloom. /YAS |

||||

| 【季語】冬菫。*1:P922。 【杉並区のスミレ類】ここをクリックください。 【ノート】なるべく毎日、健康維持のために歩くようにしています。靴ひもがほどけて結び直おすと、日当たりの良いコンクリの間にスミレが咲いていました。 ★下画像1):鳥川豊氏が1月に撮影されたものです。冬でも日当たりの良い、石垣などの間にあって夜の温度が下がらない場所ではスミレが咲いているのを見かけることがあります。 |

||||

1)タチツボスミレ-1:借用画像:©鳥川 豊氏・2008/01/12・善福寺公園 |

2)タチツボスミレ-2:借用画像:©鳥川 豊氏・2007/03/01・善福寺公園 |

|||

| 5 【三冬】 雪煙: 2025/02/04 | ||||

| 裾野から雪けむり立つ富士の山 /やす すそのからゆきけむりたつ ふじのやま Strong winds are causing snow smoke to rise from the base of Mount Fuji./YAS |

||||

| 【季語】吹雪>雪煙。*1:P749。「強風で視界を閉ざすほどに雪が舞い上がるのが雪煙」。 【ノート】夫の腰・肩・膝の回復が完全ではなく、時々温泉へ行くようにしています。前日に山梨県の石和温泉に泊り、翌日は甲府市の武田神社へ。途中、道から富士山が見えました。最大瞬間風速20m強の強風が吹く日で(気象庁甲府市発表)、雪煙が上がっていました。 |

||||

1)雪煙を上げる富士山-1:撮影:甲府市・2025/01/30 |

2)雪煙を上げる富士山-2:撮影:甲府市・2025/01/30 |

|||

| 4 【晩冬】 寒椿: 2025/02/04 | ||||

| ピンク締むる宇良の居反りや寒椿 /やす ピンクしむる うらのいぞりや かんつばき The sumo wrestler Ura, wearing a pink Mawashi, performed a magnificent Izori technique like a camellia. /YAS |

||||

| 【季語】寒椿。*1:P895。「冬のうちから咲き出す椿を寒椿・冬椿と読んでいる」。杉並区北西部で見かける寒椿は園芸品種がほとんどと思われます。 【相撲の技、居反りと宇良の廻し】「腰を低く落とし、相手が上にのしかかるようにしてきたとき、両手で相手のひざのあたりを抱えるか、押し上げて後ろに反って相手を倒して勝ちます。滅多に見られない大技」(日本相撲協会:閲覧2025/02/05)。宇良はピンクの廻しをつけて土俵に上がっています。 【2025/01/15大相撲初場所、両国国技館】 西前頭4枚目の宇良(32=木瀬部屋)が大関経験者の東前頭6枚目・高安(34=田子ノ浦部屋)に伝え反りを決めました。 【ノート】相撲が好きで、毎場所TVで見ています。上記の日に、めったに見られない技を見せてもらいました。私が応援しているお相撲さんは、宇良、翠富士、若元春・若隆景兄弟です。 |

||||

1)ピンクの園芸品種、カンツバキ:撮影:杉並区北西部・2018/11/19 |

2)薄紅の園芸品種、カンツバキ:杉並区北西部・2016/12/16 |

|||

| 3 【三冬】 冬欅: 2025/01/07 | ||||

| 青空に逆さ帚の冬欅 /やす あおぞらに さかさほうきのふゆけやき In winter, the rows of zelkova trees stand like upside-down brooms against the blue sky. /YAS |

||||

| 【季語】冬。 【ケヤキ】本HPのケヤキはここ。 【ノート】年を越し、ケヤキ並木はすっかり裸木になり、重なり合う細い枝先を通してみる冬の青空が清々しいです。自然樹形(基本種)のケヤキは扇状に大きく広がりますが、並木では逆さ帚のようなケヤキが並んでいます。これは剪定によるものか、ムサシノケヤキ(樹幅を短くした品種)かは不明です。 |

||||

1)自然樹形のケヤキ:撮影:2025/01/14 |

2)並木のケヤキ:撮影:2025/01/14 |

|||

| 2 【三冬】 北颪: 2025/01/07 | |||||

| 遥かまで眠る畑に北颪 /やす はるかまでねむるはたけに きたおろし A northerly wind sweeps down over the far-reaching sleeping fields. /YAS |

|||||

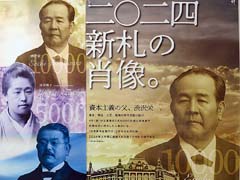

| 【季語】北颪、P741。北颪は冬、良天の日中に吹く北方の山から吹きおろす冷たい強風。 【ノート】2024/12月に渋沢栄一の生誕の地、埼玉県深谷市を訪問しました。東京から深谷市へ向かう道は関東平野の真ん中を進みます。そこは、地平の奥まで収穫を終えた畑が広がっていました。比較的穏やかな晴天の日でしたが、冷たい風が吹いていました。 |

|||||

1)関東平野の冬の畑-1:撮影:2024/12/25 |

2)関東平野の冬の畑-2:撮影:2024/12/25 |

3)関東平野の冬の畑-3:撮影:2024/12/25 |

|||

4)2024年に発行された新札のポスター、新一万円札の肖像は渋沢栄一。撮影:2024/12/24・渋沢栄一記念館 |

5)埼玉県深谷市の渋沢栄一記念館:撮影:2024/12/24・渋沢栄一記念館 |

6)埼玉県深谷市の旧渋沢邸:撮影:2024/12/24・旧渋沢邸 |

|||

| 1 【新年】 初御空: 2025/01/07 | ||||

| 仰ぎ見る朱の大鳥居初御空 /やす あおぎみるしゅのおおとりい はつみそら Looking up at the blue sky beyond the vermilion torii gate in the New Year. /YAS |

||||

| 【季語】初空>初御空、P936。初御空は元日の朝の空。 【ノート】お正月は昨日と同じ風景でも、新年といふだけで何か淑気を感じます。本HPの★井草八幡宮はここ。 |

||||

1)井草八幡宮:撮影:2025/01/01 |

2)井草八幡宮:撮影:左1)と同日・同所 |

|||

| 2024年 | |||||

| 4 【三冬】 浮寝鳥: 2024/12/05 | |||||

| 目を開けて波間に揺るる浮寝鳥 /やす めをあけてなみまにゆるる うきねどり A bird sleeping with its eyes open, swaying on the waves. /YAS |

|||||

| 【季語】水鳥>浮寝鳥、P876。浮寝鳥とは、カモ類などの水鳥が浮いて寝ていることを指す冬の季語。 【カモ類】「昼間カモを見ると、だいたい首を曲げて頭を身体に突っ込んで寝ていますよね。つまり、カモはほとんどが夜行性なのです。」(叶内拓哉 「ずかんには載っていない野鳥の話」©『図鑑JP』閲覧:24/12/07)。 【観察した浮寝鳥】 ★下画像1)は水中の浮寝鳥。 ★下画像2)はその拡大で、目を開けて寝ています。 ★下画像3)のカルガモは撮影年の春に雛から成長した個体(近くに母鳥がいる)で、捕食者が来ない杉並区内の人工の小池で撮影。陸に上がり完全に目を閉じて緊張感が感じられません。 【ノート】 冬の善福寺公園は年にもよりますが、カモ類の捕食者のオオタカが飛来することがあります。捕食者と被食者の関係は「食うか・食われるの関係」(左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプ:注意:捕食中のオオタカの写真あり)と呼ばれています。 のんびりと浮き寝をしていると、オオタカに襲われます。なので、寝ていても襲われない池淵の大樹の枝下で身を隠しているカモ類をよく見かけます。これは私見ですが、浮寝鳥といえど目を開けて警戒状態で身を守っているのではないかと観察の結果思った次第です。 |

|||||

1)カルガモの浮寝鳥:撮影:善福寺公園池中・2024/10/24 |

2)左1)の拡大:撮影・左に同日同所。 |

3)カルガモの幼鳥の浮寝鳥:撮影:杉並区北西部・2021/07/25 |

|||

| 3 【三冬】 笹子鳴く: 2024/02/01 | ||||

| 隠沼の島の陰から笹子鳴く /なつ こもりぬのしまのかげから ささこなく A young nightingale is singing from an island shadow covered deeply with dried grass. /Natsu |

||||

| 【季語】笹鳴:動物:P873。笹子、笹子鳴く(きごさい歳時記) 。 【笹鳴きとは】「鶯は冬になると餌を求め、山を下り人里で暮らす。鳴き声の美しい鶯も冬にはチャッ、チャッ、という地鳴きしかできない。幼鳥に限らず、冬の鶯の鳴き方はこの地鳴きである」(きごさい歳時記) 。 【ノート】晩冬の善福寺公園善福寺池(下の池)のヨシやマコモが生育する島から、ウグイスの字鳴きを聴くことがあります。 よくメジロと間違われるウグイスですが、メジロの色は緑色、ウグイスは灰褐色。メジロは梅などの花蜜を好み・ウグイスは熟した柿なども食べるが、昆虫やクモなどを餌とする(情報:教育出版:Web図鑑 鳥図鑑)。メジロは杉並区内でも比較的よく見かけますが、ウグイスは「声はすれども姿は見えぬ」ことが多いです。 |

||||

1)池中の隠沼:撮影:善福寺公園下の池・2019/11/21 |

2)藪中のウグイス:借用画像:©佐山裕史氏 |

|||

| 2 【巴水忌】: 2024/02/01 | |||||||

| 巴水忌や雪のきざはし光堂 /なつ はすいきや ゆきのきざはしひかりどう At Hasui Kawase's anniversary of death. Climb the snow stairs while looking at the Hikari-do /Natsu |

|||||||

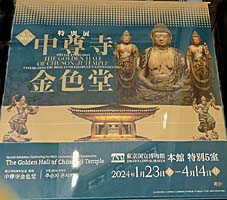

| 【季語】川瀬巴水忌:(1883~1957/11/27)。 【川瀬巴水】大正・昭和期の版画師。近代風景版画の第一人者と言われる。 【ノート】TVの「なんでも鑑定団」で巴水の版画を知りました。毎年カレンダーを渡邊木版美術画舗から購入しています。カレンダーの中にあった★下掲載1)の画を捨てずに、冬になると壁にかけています。 【下掲載画像】川瀬巴水の絶筆、「平泉金色堂」。 長い旅を続けてきた雲水が金色堂(浄土)への最後の雪の階段を登る姿は巴水そのものではないかと思いました。巴水の作品は時代を越え、日本の詩情を海外へも伝える作品となって生き続けています。 【建立900年中尊寺金色堂展】★下掲載2)・3)は東京国立博物館本館で撮影。2024年1月23日(火) ~ 2024年4月14日(日)、国宝の仏像11体が一堂にそろう特別展。 【借用画像】©渡邊木版美術画舗。画像サイズは編集させていただきました。 |

|||||||

1)「平泉金色堂」部分、1957年、絶筆。借用画像:©渡邊木版美術画舗 |

2)中尊寺金色堂(特別展)で金色堂のレプリカを撮影:2024/03/15。レプリカのみ撮影許可。 |

3)中尊寺金色堂(特別展)の垂れ幕を会場の外で撮影:2024/03/15 |

|||||

| 1 【三冬】 冬芽: 2024/01/21 | ||||

| マリリンの爪いぬ桜の冬芽 /なつ マリリンのつめ いぬざくらのふゆめ The winter buds of Inuzakura are like Marilyn's red nails. /Natsu |

||||

| 【季語】冬芽: 植物: P908。 【ノート】木々の冬芽は種によって違います。冬芽については本HPのここを参照下さい。イヌザクラの冬芽は鱗芽で紅色、つやがあり、モンローの赤くぬった爪のようです。 |

||||

1)赤いマニュキュアを爪に塗ったイメージ |

2)イヌザクラの冬芽-1 |

2)イヌザクラの冬芽-2 |

||

| 9 【初冬】冬一番:2023/12/16 | |||||

| プロペラの種を遠くへ冬一番 /なつ プロペラのたねをとおくへ ふゆいちばん The propeller-shaped seeds are blown away by strong winter winds and fly far. /Natsu マフラーや翼ある種の新天地 /なつ マフラーや よくあるたねのしんてんち On the cold scarf around the neck day, seeds with wing fly far away in search of new lands. /Natsu |

|||||

| 【季語】寒波-冬一番。時候:P733(*1)では寒波のみ。HP「きごさい歳時記」は「寒波」の子季語。 【季語】襟巻(マフラー)三冬、生活:P779 【風散布】プロペラ型のタネを持つ植物は、母樹から離れ風を利用して羽のついたタネをクルクル回転しながら遠くの新天地へ飛んでゆきます。カエデ類の植物がその例です。本HPのイロハモミジはここ。植物は子孫を残すため様々なタネの散布方法を進化の過程で獲得してきました。ここでは風散布の紹介です。タネの色々については本HPのここ。イロハモミジは乾果の翼果になります。 |

1)イロハモミジの若い果実 |

2)拾い集めたイロハモミジの果実 |

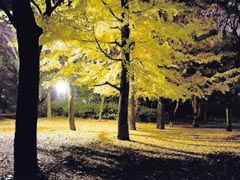

| 8 【初冬】銀杏落葉:2023/12/16 | |||||

| 陽を立てて銀杏落葉のしきりなり /なつ ひおたてて いちょうおちばのしきりなり The sun from above stands and fallen ginkgo leaves are falling one after another. /Natsu |

|||||

| 【季語:銀杏落葉。植物:P904 【ノート】12月の2週目に入る頃からイチョウの落葉がひきりなしに続いて、年末には裸木になります。 |

1)イチョウ-1:借用画像:©鳥川 豊氏 |

2)イチョウ-2:借用画像:©鳥川 豊氏 |

3)イチョウ-3:借用画像:©鳥川 豊氏 |

|

| 7 【仲冬】聖菓:2023/12/07 | |||||

| 聖菓切るうの目たかの目子どもの目 /なつ せいかきる うのめたかのめこどものめ The children are looking at the confectionery being cut with serious eyes. /Natsu |

|||||

| 【季語:クリスマス、聖菓。行事P856 【ノート】 |

1)MATTERHORNの包装紙:借用画像:©MATTERHORN |

2)MATTERHORNのクリスマスケーキ:借用画像:©MATTERHORN |

|

| 6. 【三冬】火事:2023/11/02 | |||||

| 鶏頭花おさな心の夜の火事/なつ けいとうか おさなごころのよるのかじ When seeing cockscomb flowers, remembering the night fire experienced when a little child. /Natsu |

|||||

| 【季語】火事:三冬、P813 【季重なり] 鶏頭花 植物:P674 【ノート】 |

1)ケイトウの花。撮影:子規庵・2017/10/04 |

2)ケイトウの花。左画像の拡大。 |

|

| 5 【三冬】 雪: 2023/02/02 | |||

| 車窓より雪の甲斐駒非対称 /なつ しゃそうよりゆきのかいこま ひたいしょう The snowy Mt. Kaikomagatake seen from the train window is asymmetrical. /Natsu |

|||

| 【季語】雪: 天文: P747。 【甲斐駒ヶ岳】南アルプス国立公園内の赤石山脈(南アルプス)北端の山梨県北杜市と長野県伊那市にまたがる標高2,967mの山。峻険な山容をもち、半ば独立峰のような姿勢で屹立する日本アルプス屈指の名峰(情報:©wiki.閲覧:2023/02/10) 【ノート】高校の山荘が長野県茅野市金沢にありました。冬になると山荘近くにあるため池では地元の方々がスケート場を整備し、私たち高校生もそこでスケートをしました。そこへ通う度に、中央線の車窓から雪の甲斐駒ヶ岳を眺め見とれたものです。 【下画像】残念ながら、雪の甲斐駒ヶ岳の画像がありません。手持ち画像は残雪の風景で、参考として掲載しました。 |

|||

1)残雪の甲斐駒ヶ岳:上左側:鳳凰三山。 上右側:甲斐駒ヶ岳 |

| 4 【三冬】 朴落葉: 2023/02/02 | |||

| 表裏四方へ散り敷く朴落葉 /なつ おもてうら よもへちりしくほおおちば Fallen leaves of magnolia are scattered in all directions turned front side or the back side. /Natsu |

|||

| 【季語】朴落葉: 植物: P904。 【ホウノキ】★本HPのホウノキはここ。 【ノート】新宿御苑の広場にホオノキの大木があります。冬には★下画像1)のようにホオノキの落葉が四方八方に散り敷かれます。ホオノキの落葉は★下画像2)のように、表葉と裏葉で色が違います。 |

|||

1)朴落葉:上画像左に小さく見えるのは人です。撮影:新宿御苑・2010/11/23 |

2)朴落葉:撮影:2017/11/12。 |

||

| 3 【三冬】 凍蝶: 2023/01/23 | ||||

| 凍蝶の紫かよふ翅の綾 /なつ いてちょうのむらさきかよう はねのあや Some adult overwinter butterflies have intricate purple wings. /Natsu |

||||

| 【季語】冬の蝶 > 凍蝶: 動物: P888。 【凍蝶】シジミチョウの仲間に成虫越冬するムラサキシジミやムラサキツバメがいます。寒い日は物陰にいますが、暖かい日には日向に出て複雑で不思議な紫色や青色の翅を広げているのを見かけます。 【集団で成虫越冬するムラサキツバメ】を詠んだ句は本頁の★下の2021/3番目をご覧ください。 【ムラサキシジミ(下画像3))】杉並区の場合、ムラサキシジミの幼虫はアラカシの葉を食草としていました。本HPのアラカシの頁は★ここ。 【借用画像】★下画像1)・2)は広島大学デジタル自然史博物館からお借りしました。著作権は同博物館にあります。サイズを編集させていただきました。ご協力に心から感謝いたします。 |

||||

1)ムラサキシジミの雄:借用画像:©広島大学デジタル自然史博物館。 |

2)左画像の左側を拡大。 |

3)ムラサキシジミ:ツバキの葉の上で撮影:2月13日・杉並区観泉寺。 |

||

| 2 【晩冬】 雪兎: 2023/01/23 | ||||

| 上目あり離れ目もあり雪兎 /なつ うわめありはなれめもあり ゆきうさぎ The rabbits made of snow have upturned and distant eyes. /Natsu 中庭に三羽の姉妹雪兎 /なつ |

||||

| 【季語】雪達磨 > 雪兎: 生活: P829。 【雪兎】雪で作る半楕円形の雪像のこと。ナンテンの赤い実を目・葉を耳に使います。★本HPのナンテンの詳細。 【ノート】昔の東京は今より雪の日が多く、雪兎を作ったり、友達が洗面器の中に塩に混ぜた雪を入れ、中に砂糖水をいれたコップと割りばしを入れてキャンデーを作ったりして遊んだこともありました。★下掲載画像は昔を思い出して作った雪兎です。 【撮影日】2014/02/08。この日東京は45年ぶりに都心でも25cmを越える大雪。 |

||||

1):雪兎-1 |

2):雪兎-2 |

3)雪兎-3 |

||

| 1 【三冬】 冬木: 2023/01/23 | |||

| 強風の波間に揺るる冬欅 /なつ きょうふうの なみまにゆるる ふゆけやき The winter zelkova tree reflected in the pond is also shaking due to the strong wind. /Natsu |

|||

| 【季語】冬木 > 冬欅: 植物: P904。 【ノート】寒い日に、北西の強風が善福寺池(上の池)に映るケヤキを揺らしています。陽が射していても急に雲が現れ、小雨も降り出す冬日です。 【借用画像】下画像は鳥川 豊氏からお借りしました。著作権は氏にあります。氏のご協力に心から感謝いたします。また、サイズを編集させていただきました。 |

|||

1)湖面で揺れる冬木:撮影:©鳥川 豊氏 |

2)暗雲と冬木:撮影:©鳥川 豊氏 |

||

| 11 【三冬】 障子: 2022/12/26 | |||

| 七十路や午後の障子のおぼろ影 /なつ ななそじや ごごのしょうじのおぼろかげ In my 70s the shadows on the shoji screen in the afternoon is hazy. /Natsu |

|||

| 【季語】障子 : 生活: P802。 【ノート】障子は落ち着くので、引越す前にカーテンの替わりに建具の障子をつけてもらいました。障子は光を採り入れつつ寒さも防ぎます。午後2時頃には陽の温くもりを部屋に閉じ込めるため、早めに障子を閉めます。すると、夕方まで白障子に映る影や色の変化が楽しめます。 |

|||

障子に映る影 |

障子を間仕切りにも使用。 |

||

| 10 【仲冬】 聖樹: 2022/12/26 | |||

| 中庭の聖樹の点火点滴架 /なつ なかにわのせいじゅのてんか てんてきか Holding an IV stick and watching the Christmas tree lighting ceremony in the hospital courtyar. /Natsu |

|||

| 【季語-仲冬】 クリスマス>聖樹、行事:P856 【ノート】コロナ禍になる前、ある年の12月5日の入院時のことです。中庭でクリスマツリーの点火式があることを掲示板で知り、移動式の点滴架を押して同病の数人と見に行きました。点火は電飾に明かりを、点滴は体内に薬を運びます。点火式では病気が治ることを祈りました。 |

|||

1)病棟の中庭:関係者と招待された近くの幼稚園児たちが集まり、聖樹の点火式の始まりです。撮影:12月5日。 |

2)クリスマスツリーの点火後:幼児達が歌をプレゼント、院長先生と婦長さんが子供たちへプレゼントをする式が続きます。 |

3)移動式点滴架:借用画像:フリー素材「いらすとや」©みふねたかし氏。サイズを編集。 |

|

| 9 【三冬】 桜落葉: 2022/12/01 | ||

| 黄と紅と桜落葉の点描画 /なつ きとべにと さくらおちばのてんびょうが The yellow and red fallen leaves of the cherry tree overlap like pointillism. /Natsu |

||

| 【季語】落葉 : 植物: P903。 【ノート】様々な樹木の落葉がありますが、「桜落葉」という季語は見つかりませんでした。善福寺公園のサクラの落葉は比較的早い晩秋の頃に始まり、黄・紅色に重ねた落葉の色に目を奪われます。 【借用画像】★下画像は鳥川 豊氏からお借りしました。氏のご協力に心から感謝いたします。著作権は氏にあります。また、サイズを編集させていただきました。 |

||

1)桜落葉-1:撮影・善福寺公園・©鳥川 豊氏 |

2)桜落葉-1:撮影・善福寺公園・©鳥川 豊氏 |

|

| 8 杉並区大田黒公園で2022/11/28:1~5までの5句 | |||

| ★【大田黒公園】(左字をクリックすると本HPの詳細へ)。 大田黒公園は1981に開園、広さは約8,900㎡。大田黒元雄氏の「公園にしてほしい」という遺志により、遺族によって家屋敷が杉並区へ寄贈され、区が日本庭園として整備・管理している公園です。樹齢百年を超えるイチョウ並木や、西洋風建築物(1933)があり、生前氏が愛用していたスタインウェイのピアノ・蓄音機・調度品などが展示されています。 【参考情報】杉並区役所「施設案内」、すぎなみ学倶楽部「区立大田黒公園」(閲覧:2022/11/30)。 |

| 8-5. 談笑を交はして揺るる冬紅葉 /なつ だんしょうをかわしてゆるる ふゆもみじ The winter maples sway with the voices of people chatting. /Natsu |

||

| 【季語-初冬】 冬紅葉、植物:P901 【ノート】大田黒公園はJR荻窪駅から歩いて来られる場所にあり、しかも無料、近くには荻外荘、角川庭園、善福寺川、善福寺川緑地公園と、連続して半日楽しめるコースの出発点です。そのためか、当日は平日、午前中、曇天にもかかわらず多く人々が来園していました。 |

||

12)東屋で談笑するご婦人たち。背景は冬紅葉が自然の屏風のよう。 |

13)段差のある小径でモミジを見る訪問客。 |

|

| 8-4. 菰巻や起伏をおおふ笹緑 /なつ こもまきや きふくをおおうささみどり Komomaki protects the old pine tree, and the green of the bamboo grass covers the undulations. /Natsu |

||

| 【季語】藪巻 > 菰巻: 生活: P800。「害虫駆除法で、マツカレハの幼虫(マツケムシ)を除去する方法の一つ」(「菰巻」wiki.:閲覧;20/11/25)。 【ノート】大田黒公園には老松が数本あり、★下10・11画像の菰巻・老松・笹・冬紅葉がセットになって初冬の風物詩になっています。 |

||

10)老松・笹・冬紅葉の風景-1 |

11)老松・笹・冬紅葉の風景-2 |

|

| 8-3. 冬紅葉落ちて流れへ走りをり /なつ ふゆもみじ おちてながれへはしりをり One leaf of winter maple leaves falls and runs with the flow. /Natsu |

|||

| 【季語-初冬】 冬紅葉、植物:P901 【ノート】管理棟前は芝生広場になっていて、その中央に★イロハモミジ(左字をクリックすると本HPの詳細へ)の大樹がみごとに紅葉(★下7)画像)。芝生広場の左側は低くなり小川が流れ、イロハモミジにおおわれている。 |

|||

7)上段の檜皮葺きの門をくぐると、あちらこちらにイロハモミジの色づく世界が広がります。 |

8)左7)画像の左側が少し低くなり小川が流れている。そこに落ちた紅色のイロハモミジの一葉が落ちて流れへ。 |

9)流れの両側はイロハモミジに覆われています。 |

|

| 8-2. 檜皮葺き門をくぐれば冬紅葉 /なつ ひわだぶき もんをくぐればふゆもみじ Passing through the cypress bark roof gate, the world of maple leaves in winter spreads out. /Natsu |

|||

| 【季語-初冬】 冬紅葉、植物:P901 【ノート】正門をくぐると★イチョウ(左字をクリックすると本HPの詳細へ)並木が続き(★下4)画像)、その奥に檜皮葺きの門がある(★下5)画像)。その門をくぐると、黄色のイチョウの景色とは一変した冬紅葉の紅色の世界が広がる。檜皮葺き:檜(ひのき)の樹皮(★下6)画像-檜皮が重ねられているのが分かる)を用いて施工する屋根葺手法の一つ(wiki.「檜皮葺き」閲覧2022/11/28) |

|||

4)まず、正門をくぐると、大樹のイチョウ並木が続き>>> |

5)その先に、檜皮葺きの門が待っています。 |

6)屋根は、檜皮が重ねられています。 |

|

| 8-1.洋館の玻璃窓に彫り冬曇り /なつ ようかんのはりまどにほり ふゆぐもり Carvings on the glass windows of the Western-style house on a cloudy day in winter. /Natsu |

|||

| 【季語-三冬】 冬の雲、冬雲:冬曇り:天文:P738 【ノート】★下1)画像は暖炉で壁には淡いピンク・水色・白のタイル、両側の小窓には彫りの模様があるガラスがはめこまれています★下2)-3)画像。 |

|||

1)大田黒記念館内の暖炉 |

2)彫りの模様があるガラス-1 |

3)彫りの模様のあるガラス-2 |

|

| 7 【初春・三冬】 薄氷・雪: 2022/02/28 & 3/3 | |

| 7-2: 薄氷の上の薄雪ゆるりとけ /なつ うすらいのうえのうすゆき ゆるりとけ The thin snow on the thin ice melts loosely. /Natsu ★下画像2)参照を下さい。 |

|

| 【季語】 薄氷:地理:P97、雪:天文:P747。 【季重り】 | |

| 7-1: 銅像に雪のマントと雪帽と /なつ どうぞうに ゆきのマントとゆきぼうと The statue wears a snow cloak and a snow hat. /Natsu |

|

| 【季語】雪:天文:P747。 【★内田秀五郎像】左字をクリックすると氏の詳細へジャンプ。 【ノート】2022年の1月・2月は寒い日が続き、池の結氷も続きました。そんな寒さから氏を守るためか、天はマントと帽子を氏にプレゼントしました。★下画像1) を参照ください。 【借用画像】下画像2)は鳥川 豊氏からお借りしました。著作権は氏にあります。氏のご協力に心から感謝いたします。また、サイズを編集させていただきました。 |

|

1)内田秀五郎像:撮影:2022/01/07 |

2)結氷の上に雪: 借用画像:©鳥川 豊氏。 |

| 6 【三冬】 枯芙蓉: 2022/02/03 | ||

| 落日や金冠光る枯芙蓉 /なつ らくじつや きんかんひかるかれふよう The gold hair on fruits of withered Fuyoh are shined by the setting sun. /Natsu |

||

| 【季語】枯木:「冬になって葉を落しつくした木だが、枯死した木ではない」*1:植物:P906。枯芙蓉は*1で無掲載ですが、ここでは冬としました。 【フヨウ】アオイ科、フヨウ属、★フヨウ。 【ノート】フヨウは花もきれいですが、枯れたフヨウの果実の外皮の毛に光があたると★下画像のような美しさです。 【借用画像】★下画像1)は鳥川 豊氏からお借りしました。氏のご協力に心から感謝いたします。著作権は氏にあります。また、サイズを編集させていただきました。 |

||

1)落日と枯れフヨウ:・2006/12/09・借用画像:©鳥川 豊氏。 |

2)フヨウの果実: 撮影:2011/11/23 |

3)フヨウの果実の外皮の毛: 撮影: 2011/11/23 |

| 5 【三冬】 冬芽: 2022/01/24 | |

| 天を指し漲る朴の冬芽かな /なつ てんをさし みなぎるほおの ふゆめかな The powerful winter buds of the Japanese big-leaf-magnolia point to the heaven. /Natsu |

|

| 【季語】冬芽:植物:P908。 【ホオノキ】モクレン科、モクレン属、★ホオノキ 【ホオノキの冬芽】日本産樹木の中で最大の冬芽です。冬芽はキャップ状の芽鱗に包まれます。春に大きく展開する冬芽は実は相当なエネルギーを内在させているのです。★冬芽。 【ノート】善福寺公園では、数年前の池畔工事でモクレン科の大コブシの1本が枯れて伐採、もう1本の大コブシは上部が枯れてしまいました。それに代わるように、同じ科の実生苗のホオノキが数本移植されて育ちつづあります。 |

|

1)ホウノキの冬芽:撮影:2022/01/20 |

2)ホウノキの冬芽:撮影:杉並区北西部・2022/02/03 |

| 4 【三冬】 冬蕨: 2022/01/24 & 2024/02/18 | |||

| 日溜まりに一つ穂を立つ冬蕨 /なつ ひだまりにひとつほをたつ ふゆわらび A winter bracken with a single spore panicle erected in the sun /Natsu |

|||

| 【季語】冬蕨とは冬の花蕨のこと:植物:P922。冬の花蕨はシダ植物で、ワラビとは別種。ハナヤスリ科ハナワラビ属で、杉並区では他にオオハナワラビ、アカハナワラビが確認されている。 【フユノハナワラビ】詳細は本HPのここをクリックください。特長は冬緑性といわれる秋に葉を出し常緑で冬越、初夏には地上部が枯れる。また、2種の葉をつける特長がある。1つは栄養葉で、光合成をするための葉で下2)画像の緑色の葉のこと。もう1つは胞子葉で下1)画像の中央部の胞子茎の頂部の胞子穂に直径1ミリほどの黄色の多数の粒状の胞子嚢(ほうしのう)をつける(下画像3)。その粒の中に胞子が入っている。 【ノート】シダの勉強を始めた頃、地元でこの植物に出会いました。『杉並区自然環境調査報告書-8次』の植生調査の一ヶ所を担当しています。個体数がすくないため、毎年ひやひやしながら確認しています。8次の調査で冬の日だまりの中で本種を確認でき、ほっとしました。ご興味のある方は、角川庭園で本種を確認することができます。 |

|||

| 胞子穂の金のつぶらや冬蕨 /なつ ほうしほのきんのつぶらや ふゆわらび The stem of sporangium of the grape fern have sporangium like small gold ball. /Natsu |

|||

| 【季語】冬蕨:植物:P922。 【フユノハナワラビ】シダ植物、ハナヤスリ科、ハナワラビ属、★フユノハナワラビ。杉並区では希少なシダ植物です。 【冬緑性】秋に葉を出して冬の間に成長 > 胞子を散布 > 春には枯れて休眠に入る変わったシダ植物です。 【胞子嚢(のう)穂】フユノハナワラビの仲間は2種類の葉があります: 1)光合成をする栄養葉と、2)花茎のような胞子嚢をつける胞子嚢穂です。 【ノート】★下画像は熟す過程の胞子嚢で、一つ一つの胞子嚢の中に胞子が入っています。冬緑性なので、胞子の散布が終わる3月末頃まで草刈を待っていただければ、フユノハナワラビは残ります。個体数が減少しているので、杉並区の次世代に本種が残ることを願っています。 |

|||

1)多数の 胞子嚢(のう):撮影:10月下旬。 |

2) 熟してきた胞子嚢(のう):撮影:11月初旬。 |

||

| 3 【三冬】 冬芽: 2022/01/06 | |

| たたみつつ開く日待つや椣冬芽 /なつ たたみつつひらくひまつや しでふゆめ Hornbeam winter buds wait for the day to open them while folding leaves small. /Natsu |

|

| 【季語】冬芽:植物:P908。 【ノート】イヌシデの葉が冬芽の中に小さく折りたたまれて、大きく展開することに着目された人がいました。★イヌシデ、ジャンプ後、中ほどの「葉折り」にあります。 |

|

1) 冬芽:撮影:2022/01/18 |

2)イヌシデの葉の展開:撮影:杉並区観泉寺・2010/04/21 |

| 2 【無】 滑子汁: 2022/01/06 | ||||

| 足軽し頂上で待つ滑子汁 /なつ あしかろし ちょうじょうでまつなめこじる The footsteps are light as the Namekojiru awaits at the summit.. /Natsu |

||||

| 【季語】滑子汁>記載なしですが、ここでは冬の季語としました。 【ノート】まだ元気だった頃、年末かお正月にはよく小仏城山に登りました。息を弾ませても登ったのは、城山茶屋の滑子汁とおでんが楽しみだったからです。 |

||||

1) 小仏城山の城山茶屋の滑子汁 と おでん。 |

2) 一丁平から富士山 |

3)小仏城山の城山茶屋の滑子汁 と おでん。 |

||

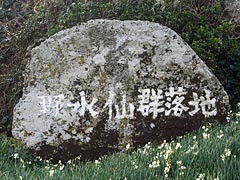

| 1 【初冬】 野水仙: 2022/01/06 | ||||

| 下り来て光の群れの野水仙 /なつ くだりきて ひかりのむれの のすいせん Walking the slope path down, a community of wild daffodils was shining. /Natsu |

||||

| 【季語】水仙 > 野水仙: 植物:P921。 【ヒガンバナ科(スイセン属)】 「本州(関東地方以西),九州の海岸に野生化するが,古い時代に渡来したものといわれる」(神奈川県植物誌2018)。 【ノート】伊豆半島の爪木崎には四季折々訪問しました。★詳細は本HPのここをクリック下さい。 |

||||

1)爪木崎公園:見下ろすと中央右側の低地から斜面が「野水仙群落地」。中央奥上に灯台が見える。 |

2) 爪木崎灯台: 左1)画像の中央上に小さく見える。 |

3) 野水仙の群落地 |

||

4) スイセンの群落地-1 |

5) スイセンの群落地-2 |

6) スイセン |

||

| 10 【三冬】 落葉: 2021/12/27 | ||||

| 紅の道メタセコイアの針落葉 /なつ べにのみち メタセコイアのはりおちば Falling needle dead leaves of Metasequia, the road turns to red. /Natsu |

||||

| 【季語】落葉:植物:P903。 【ヒノキ科(メタセコイア属)】★ メタセコイア:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプします。 【ノート】針葉樹には常緑性針葉樹(葉が硬いマツやスギなどの常緑樹)と落葉性針葉樹(メタセコイアやカラマツなどの珍しい落葉樹)があります。 |

||||

1)針葉の葉: 撮影:2012/12/08 |

2)紅葉: 撮影:2021/12/05 |

3)赤い道: 撮影:2021/12/16 |

||

| 9 【初冬】 花八手: 2021/12/27 | |||

| 花八手黄毬の蜜に蟻と虻 /なつ はなやつで きまりのみつにありとあぶ The gadfly and ants lick the nectar from a ball-shaped Yatsude flowerr. /Natsu |

|||

| 【季語】八手の花 >花八手: 植物:P896。季重なり:蠅 (夏の季語) 【ウコギ科(ヤツデ属)】★ヤツデ。 【ヤツデの花の工夫 - 次世代に命を繋げるために】 ① 花の少ない初冬に咲く: 主なお客様はハエ・アブ類です。初冬は競争相手が少ないので、賑わっています。 ② お客様へのおもてなし: 薄黄色の花の球面は花盤と呼ばれ、蜜を出し、床暖房のように温かくして(★下画像1)・2)参照)、お客様が来るのを待ちます。その目的は、 ③ 次世代に命を繋げるため: 1)ハエ・アブ類は吸蜜中に足などに花粉をつけ --> 2)他のヤツデで蜜を吸う際、運がよけれ、1)のヤツデの足につけた花粉がこの花について受粉します。 更に、自家受粉を避け他家受粉をするために雄性期・雌性期(★下画像を参照)などに性転換する工夫もしています。地味なヤツデですが、色々工夫しているのに驚きます。ヤツデとハエ・アブ類の関係は、相互に利益が得られる★共生関係です。 【借用画像】★下画像3)は福原達人氏からお借りしました。氏のご協力に心から感謝いたします。著作権は氏にあります。また、サイズを編集させていただきました。、 |

|||

ヤツデの花(雄性期):訪花しているアリ。撮影:2015/11/01 |

2):ヤツデの花(雄性期):訪花している緑色のハエ(右上) 撮影:2021/11/03 |

||

3)ヤツデの花(雄性期): 花盤から蜜が出ている。借用画像:・©福原達人氏 |

4)ヤツデの花(雌性期): 2010/12/22 |

||

| 8 【三冬】 落葉: 2021/12/27 | |||

| 高みよりバサリと栃の大落葉 /なつ たかみより バサリととちのおおおちば Fallen large dead leaves of horse chestnut fall from a high place while making a noise. /Natsu |

|||

| 【季語】落葉: 植物:P903。 【ムクロジ科(トチノキ属)】★ トチノキ。 【ノート-】 トチノキの葉は長い柄の先に5~9枚ほどの小葉(長いものは30cmほど)をつけます。葉が落ちるときは、長い柄の元から落ちるので、小葉もつけたままバサッと落ちます。トチノキが数本まっとまっている場所では、★下画像2)のように、落ちた葉が一面に広がります。 【借用画像】★下画像2)は鳥川 豊氏からお借りしました。氏のご協力に心から感謝いたします。著作権は氏にあります。また、サイズを編集させていただきました。、 |

|||

1)紅葉: 撮影:杉並区北西部・2019/11/21 |

2)落葉: 借用画像:撮影:©鳥川 豊氏 |

||

| 7 【初冬】 朴落葉: 2021/12/02 | ||||

| 朴落葉一枚探す白き樹皮 /なつ ほおおちばいちまい さがすしろきじゅひ Finding one dead leaf of Japanese big leaf of magnolia, looking for the tree having white skin. /Natsu |

||||

| 【季語】 朴落葉: 植物:P904。 ★ ホオノキ:左字をクリックすると本HPの詳細へジャンプします。ホオノキの樹皮は白いので、林の中で探すと見つかります。同じモクレン科のコブシの樹皮も白いのですが、冬芽や、落葉が違います。 ★下画像 2):今年(2021)、杉並区の屋敷林を見せていただく機会があり、暗い林の中でホオノキを見つけました。 ★下画像 3):下画像2)の近くにある雑木林に、数本のホオノキの稚樹がありました。屋敷林と雑木林は30m程の距離です。 【鳥散布】鳥がホオノキの果実を食べる > 雑木林の高木で休む > フンを落とす > フンの中にあったタネから発芽した可能性が考えられます。★鳥の受粉と散布。 |

||||

1)ホオノキの樹皮は灰白色: 撮影:杉並区北西部・2021/12/02 |

2)屋敷林で見つけたホオノキ(中央上に葉が見える): 撮影:2021/04/17 |

3)ホオノキの稚樹: 撮影:元 雑木林の実生苗・2021/12/05 |

||

| 6 【仲冬】 12月: 2021/11/22 | ||||

| 茶の垣根四角に刈られ十二月 /なつ ちゃのかきね しかくにかられ じゅうにがつ Since it is in December the tea fence is cut into squares. /Natsu |

||||

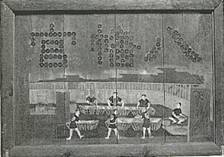

| 【季語】十二月: 時候:P723。 【ノート 1:井荻村(現杉並区北西部)の茶の歴史】明治時代の主要輸出品は、一番が生糸、二番が茶でした。明治政府が茶の生産を奨励したので、井荻村でも茶畑をつくり、製茶を始めた農家がありました。この製茶の一場面を絵馬にして井草八幡宮に奉納されたのが ★下1の画像です。★チャノキ。 【ノート 2:茶の垣根】筆者は旧井荻村地域で茶畑を見ていませんが、茶の垣根を見かけることがありました。そんな茶の垣根が、井荻村に茶の歴史を思い起こさせてくれます。 |

||||

1) 「茶作り」絵馬、菊川英山 画:明治17年(1884)。井草八幡宮所蔵、©『杉並の絵馬』絵馬は杉並区登録文化財 |

2)茶の垣根:植木屋さんが入り、剪定された茶の垣根。撮影:杉並区北西部・2012/07/04。 |

3)チャノキの花 |

||

| 5 【初冬】 石蕗の花: 2021/11/22 | |||

| 潮風を受くる厚葉の石蕗の花 /なつ しおかぜをうくるあつばの つわのはな Tsuwa flowers with thick leaves receive the sea breeze. /Natsu |

|||

| 【季語】石蕗の花、植物:P921。 【ツワブキ(キク科ツワブキ属)】暖地の海岸の崖などで見られる植物です。海岸の植物は強い日照、強い潮風などの影響を受けるので耐塩性、葉が厚く、照葉が多いとされています。市街地では海岸の植物の特生を利用した植栽植物を見かけます。ツワブキはその一例です。公園では植栽された★スダジイ、トベラ、マテバシイ ヤブツバキ、などを見かけます。葉が密で厚いため防火の機能があります(★杉並区の「Aさんの庭」で、隣家への延焼を免れた理由)。また最近では、新築のビルや共同住宅の植栽に、海岸植物の★ヤブソテツ類(シダ植物)を見かけます。常緑で、丈夫なので維持管理に配慮してのことだと思います。 【ノート】 下画像は伊豆爪木崎で撮影しました。★本HPのここも参照下さい。。 |

|||

1) ツワブキの群落: 撮影:伊豆爪木崎 |

2) ツワブキ: 撮影:伊豆爪木崎 |

||

| 4 【三冬】 大鷹: 2021/02/22 | ||||

| 大鷹や走る緊張逃げる鳩 /なつ おおたかや はしるきんちょうにげるはと As a goshawk is there, rock pigions get nervous and run away. /Natsu |

||||

| 【季語】鷹 > 大鷹、動物:P870。「タカ科のうち中小型のものをさし、大型のものは鷲という」(*1) 【ノート】いつものんびり地面で餌をついばんでいるドバト(土鳩(河原鳩))ですが、ある日、異常な旋回を始めました。他の鳥たちも、なんとなくざわついて緊張しています。よく見るとオオタカが来ていました。杉並区北西部では、比較的緑の塊りが残っているので、オオタカと鳥たちの「食う・食われの関係」(捕食-被食関係)を観察できます。 【借用画像】★下画像1)は秋山奉由氏から、★下画像2)は高久晴子氏(★本HP、食物連鎖のヘッドの画像は、作成当時氏から借用したものです)からお借りしました。両氏のご協力に心から感謝いたします。著作権は両氏にあります。また、サイズを編集させていただきました。、 |

||||

1) ドバト: 借用画像: ©秋山奉由氏 |

2) オオタカ: 借用画像: ©高久晴子氏 |

3) オオタカの食痕: 羽はドバト。撮影:2019/05/16・杉並区北西部 |

||

| 3 【三冬】冬の蝶: 2021/01/25 | ||||

| 葉隠れに肩寄せ合うて冬の蝶 /なつ はがくれにかたよせおうて ふゆのちょう Winter butterflies huddle together in leaf hiding. /Natsu |

||||

| 【季語】冬の蝶: 昆虫:P888。冬に見られる蝶。 【ノート】成虫越冬する蝶が杉並区でも見られます。中でもムラサキツバメは集団越冬することで知られています。成虫越冬している蝶を見つけるのは至難の業です。★下画像 で分かるように、まるで枯葉のように折り重なりカムフラージュしているからです。 【ムラサキツバメの食草】杉並区ではムラサキツバメの幼虫はマテバシイの葉を食べています。本HPのマテバシイの頁はここ。 【レジリエンス】厳しい環境を生き抜くチョウの姿に、今はやりの言葉、レジリエンス(resilience:厳しい環境に順応できる適応力)を感じました。そんな越冬蝶も、温かい日には日向で翅を広げ、太陽光を受けて体温調節をしています。人も同じで、ストレスを感じるときは温まる時間が必要なのだと思います(2023/01/30記)。 【借用画像】★下画像1)は高久晴子氏からお借りしました。★下画像2)は広島大学デジタル自然史博物館からお借りしました。★下画像3)は佐山裕史氏からお借りしました。著作権はそれぞれの方々にあります。また、サイズを編集させていただきました。 皆さまのご協力に心から感謝いたします。 |

||||

1)ムラサキツバメ(成虫)の越冬集団:ツバキ類の葉上で。借用画像:2016/01/22・©高久晴子氏 |

2)ムラサキツバメ(成虫)の越冬集団:枯葉の上で。借用画像:©広島大学デジタル自然史博物館・撮影: 佐藤祐輔, Nov.30, 2020 |

3)ムラサキツバメ(成虫)の越冬集団:落葉前のクサギの葉上で。借用画像:2020/12/01落葉樹の葉上で・©佐山裕史氏。 |

||

| 2 【冬】氷華: 2021/01/25 | ||||

| 朝光にうす紙層の氷華かな /なつ あさかげに うすかみそうの ひょうかかな The ice flowers bloom like tissue paper of multiple layers in the morning light. /Natsu |

||||

| 【上句の季語】氷華: 季語として定着していませんが、冬の季語としました。「朝光」は「あさかげ」と読み、朝の光という意味だそうです(HP「ふりがな文庫」。 【ノート】2020/12月中旬に第1波の寒波が襲来したた朝、善福寺公園の★ガガイモ(左字クリックすると本HPの詳細へジャンプ)の根元に氷華が咲きました。東京都では高尾山周辺のシモバシラの氷華が有名ですが、つる性のガガイモにも氷華が咲くというのは、もしかして、新発見ではないでしょうか。高尾周辺のシモバシラの氷華は日中も解けないので、糸車状に大きくなりまが、杉並区の場合、午前中には解けてしまいます。 第一発見者の方は、「こんなところにテイシペーパーを捨てて!」と思ったそうです。筆者も陣馬山~高尾で初めてシモバシラの氷華を見た時とまったく同じ感想でした。 |

||||

1)ガガイモの花: 撮影:2014/08/17 |

2)ガガイモの氷華-1: 撮影:2020/12/21 |

3) ガガイモの氷華-2: 撮影:2020/12/21 |

||

| 1 【晩冬】寒の入: 2021/01/25 | ||||

| 三時には乾物入れる寒の入 /なつ さんじには かんぶついれる かんのいり /Natsu |

||||

| 【季語】寒の入:時候: P727。寒に入ること。例年、1月5日頃。寒さが本格的になる頃。 【ノート】 例年、12月中旬~1月末頃までは雨が降らず、東京では乾燥した寒い日が続きます。この天気を利用して乾燥食品(★下画像1)を作ったことがありました。日が短いので3時頃には軒下に入れていました。2020年の暮れに、義兄が途中まで干した柿を届けてくれました★(下画像2)。それを引き続き天日に干して、大きいので 1人/半個、朝食のヨーグルトに入れて食べました。甘くておいしかったです★(下画像-3)。 |

||||

1)上:干し豚肉・下:干し大根:撮影: 2009/01/12。 |

2)干柿:2コの柿をひもで縛ってあったので、柿が上下になるように干しました。撮影: 2021/01/04 |

3): ヨーグルトの中に干し柿を細かく切て入れました。撮影: 2021/01/20 |

||

| 3 【三冬】冬木: 2020/12/23 | ||||

| 混群や冬木を巡るワンチーム /なつ こんぐんや ふゆぎをめぐるワンチーム The mixed-species of small birds' flock goes around between winter trees as one team. /Natsu |

||||

| 【季語】冬木: 植物:P904。 【混群】杉並区北西部では晩秋から初冬の頃の一時期、エナガ’(エナガ科)、メジロ(メジロ科)、シジュウカラ(シジュウカラ科)などの異なる科の小鳥が一群となって行動しているのが見られます。この行動は「混群」と呼ばれています。 【ノート】 2019、日本で開催された ラグビーワールドカップ の日本代表メンバーは様々な国の出身者が集まって、ワンチームでベスト8を達成しました。2020年の冬、混群をながめていると 2019 のラグビーワールドカップ を思い出し、この小鳥たちも科は違っていても、ワンチームで助け合いながら厳しい冬を生き抜いていると思いました。 【NHKダーウインが来た:2021/05/23:「鳥の言葉が分かる」 鈴木俊貴(京都大学)の研究】シジュウカラを中心とした混群で種を越えた言葉が交わされていることが報告されました(2021/05/27追加)。さらに、朝日新聞、2022/04/18、P18、13版S「鳥語はある 森に通い証明」でも紹介されました。 |

||||

|

||||

| 借用画像:「混群」 : ヒガラ、エナガ、メジロ、シジュウカラ © by kijicchi |

| 2 【初冬】落葉: 2020/11/23 | ||||

| 「落葉ふとん」地から見上ぐる天の窓 /なつ 「おちばふとん」 ちからみあぐるてんのまど Looking up from the deciduous comforter on the ground, the sky is like a window to heaven. /Natsu |

||||

| 【季語】落葉:植物:P903。「落葉樹は冬の間に葉を落とす。その散り敷いた葉のこと」*1。 【ノート】杉並区のボランティア団体が主催した観察会で、「落葉ふとん」(★下画像2参照)を体験しました。仰向けになって乾燥した落葉をかけてもらうと、落葉は暖かく地面から見あげた空は青く澄んでいました。参加者の中には、本当に寝てしまう人もいました。 |

||||

1)見あげる木立と空 |

2)落葉ふとん: 画像:目隠し処理をしています。 |

3): 青空 |

||

| 1 【三冬】冬茜: 2020/01/27 | |||

| 冬茜かげ三角の曙杉 /なつ ふゆあかね かげさんかくのあけぼのすぎ In the winter twilight a triangle shadow of the Metasequoia. /Natsu |

|||

| 【季語】冬の夕焼 >冬茜: 天文:P751。「冬は空気が冴えているので、鮮やかな夕焼けが見られる」*1。 【ノート】曙杉(★本サイトメタセコイア)は杉並区の行政木(スギが公害に弱いので当時、スギ科だった本種が選ばれたとのこと)。なので、杉並区の公共施設でよく見かけます。メタセコイアは落葉する珍しい針葉樹。すっかり葉を落とした二等辺三角形の美樹形が、冬の茜色の空に黒く浮かび上がりました。 |

|||

1)メタセコイア 撮影: 2020/02/15 |

2) 左と同日同所 |

||

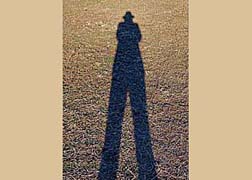

| 3 【仲冬】冬至: 2019/12/27 | |||

| 冬至の日私の影は八頭身 /なつ とうじのひ わたしのかげははっとうしん In the winter solstice day my shadow looks like Hatoshin(beautifully well-proportioned person). /Natsu |

|||

| 【季語】冬至、天文:P723。 【撮影メモ】冬至の日は、一年中で一番影が長くなる日。自分の影を撮影すると、夕方でなくとも影は長く、頭が小さく、足が長いことに気づきました。 |

|||

1)撮影: 2019/12/27(日中) |

2)撮影:2019/12/27(夕方なので参考です) |

||

| 2 【仲冬】菰巻: 2019/11/25 | |||

| 菰巻の男結びや風に立ち /なつ こもまきのおとこむすびや かぜにたち Otokomusubi of the Komomaki stands confront the wind. /Natsu |

|||

| 【季語】藪巻 > 菰巻: 生活: P800。「雪折れなどを防ぐために竹や樹木に、縄や莚などを巻きつけること」*1。また、「害虫駆除法で、マツカレハの幼虫(マツケムシ)を除去する方法のひとつ」(「菰巻」wiki.:閲覧;20/11/25)。 【ノート】菰巻きの結び方は「男結び」と決まっています。強度が力く、解けにくいのが特徴です。 |

|||

1) 撮影: @杉並区太田黒公園・2019/11/25 |

2) 撮影: 2019/11/06 |

||

| 1 【三冬】 鳰 (にお): 2019/11/25 | |||

| 大雨や青粉流して鳰の声 /なつ おおあめや あおこながしてにおのこえ The heavy rain swept away Aoko, and the bird-song of the Nio (little grebe) heard. /Natsu |

|||

| 【季語】主季語:鳰(かいつぶり) > 鳰(にほ): 動物:P878。鳩よりやや小さい、褐色の水鳥。 【ノート】善福寺公園では近年個体数が減少傾向と、『杉並区自然環境調査報告書-7次』P138にあります。大雨が降った後(2019/11月)、久しぶりに鳰の鳴き声を聞きました。 |

|||

1) 撮影: 2019/11/01 |

2) 撮影: 2020/02/07 |

||